Gurf Morlix – The Soul And The Heal – Rootball Records

Quasi tutte le recensioni dei dischi dei Gurf Morlix partono dallo stesso assunto, e quindi ci sarà un fondo di verità: il musicista di Buffalo, NY, ma da anni cittadino di Austin, Texas, viene ricordato soprattutto per il suo lavoro come musicista e produttore, attraverso una carriera trasversale che lo ha portato prima ad essere la mano destra di Blaze Foley appunto in Texas, poi all’inizio degli anni ’80 si è trasferito in California dove ha condiviso i primi passi di una emergente Lucinda Williams, forgiandone anche il suono, grazie al suo lavoro di chitarrista e produttore in due ottimi album come l’omonimo Lucinda Williams e Sweet Old World. Poi quando era arrivato il momento di raccogliere i frutti con il fantastico Car Wheels On A Gravel Road, i due si sono scontrati di brutto in studio, e la versione del disco con Morlix, pronta per il 90%, è stata accantonata e non utilizzata. Ma il suono della musica di Lucinda è rimasto negli anni quello forgiato con Gurf, quel roots-rock scarno, con ampie schegge di country, blues e folk, che si accende in improvvise cavalcate chitarristiche. Anche la musica di Gurf Morlix, ovviamente, viaggia su queste coordinate sonore, arricchita da anni di collaborazioni con spiriti eletti come, cito alla rinfusa, Ray Wylie Hubbard, Tom Russell, Mary Gauthier, Slaid Cleaves, l’amico Ray Bonneville, Buddy Miller, persino i Barnetti Bros di Chupadero, Sam Baker, e mi fermo, ma se c’è bisogno di uno che sa suonare tutti i tipi di chitarra, tastiere, basso, banjo, arrangiarsi alle percussioni, magari producendovi anche il disco nei suoi Rootball Studios di Austin, non cercate altrove.

E qui forse sta l’inghippo, perché in teoria, dall’inizio degli anni 2000, Morlix farebbe il cantautore, con nove album (anzi dieci, perché uno, strumentale, è il rifacimento del precedente senza le parti vocali), ma purtroppo pochi se ne accorgono: i dischi hanno una diffusione molto difficoltosa, pochi ne parlano, anche se lui testardamente, ogni paio di anni circa ne pubblica uno nuovo, l’ultimo è questo The Soul And The Heal, il contenuto è più o meno sempre il “solito”, dieci brani incentrati sui temi della rinascita, della guarigione dalle ferite della vita, spesso tosta, buia e con poche speranze, attraverso un suono denso, ripetitivo, insistito, che parte dalla sua interpretazione del blues, del rock e del country, in un modo quasi idiosincratico, che si apprezza magari solo dopo ripetuti ascolti, e anche se non sempre si eleva verso vette qualitative decise, spesso ha le stimmate dell’artista di culto. Quindi non aspettiamoci grandi voli pindarici, ma un album con dieci solide canzoni che si apre sul laidback blues dell’iniziale Deeper Down, dove il groove inesorabile viene scandito dalla batteria di Rick Richards, il “Buddha del Beat” come lo chiama Morlix nelle note, molto scarne, del CD, forse per il suo stile imperturbabile e ripetuto, usato anche negli album di tutti gli artisti citati poco fa, il resto lo fanno le svisate d’organo di Nick Connolly e il basso cavernoso e la chitarra dello stesso Gurf, che ogni tanto si impenna con brevi e mirati interventi che non tendono mai al virtuosismo, ma sono funzionali all’atmosfera della canzone; Love Remains Unbroken potrebbe essere appunto il titolo di una canzone di Lucinda Williams,e anche lo stile è quello, una ballata, cantata con voce roca e spezzata, ma graziata da una bella melodia che si dipana sul solito arrangiamento scarno ma al tempo stesso austeramente raffinato, con la chitarra che regala un piccolo solo di grande classe e feeling.

Bad Things aggiunge al menu l’armonica minacciosa di Ray Bonneville, per un blues desertico e scheletrico, scandito dalla batteria quasi metronomica di Richards e con un assolo minimale della slide di Morlix nella parte centrale; Cold Here Too, ancora più narcotica, lavora sempre di sottrazione, su ritmi e arrangiamenti, dove, sinceramente, forse un po’ di varietà in più non guasterebbe, anche se la chitarra cerca di prendere vita, mentre Right Now tenta la strada del ritmo reggae, con l’organo sibilante e i tom-tom più vivaci del solito, ma giusto un po’, perché questa è la musica del nostro. E quindi la strada della ballata sembra quella più proficua, come nella languida e malinconica Move Someone, dove il country-blues è di nuovo molto vicino alle tematiche sonore della Williams, perfino con un accenno di armonie vocali; I’m Bruised, I’m Bleedin’ è una ulteriore variazione sui temi bui delle canzoni di Morlix, anche se uno spicchio di speranza si percepisce sempre, sia nei testi, come nelle musiche. E infatti Quicksilver Kiss, sempre su questi parametri sonori, è comunque più mossa e vivace, quasi “ottimistica”, con tocchi rock leggeri ma percepibili nel delizioso assolo di chitarra, ancora più accentuati in My Chainsaw dove il nostro amico lascia andare la sua chitarra in un mordente solo su un ritmo rock, prima di chiudere l’album con il piccolo gioiellino folk della ballata conclusiva The Best We Can, solo voce e chitarra acustica. Per chi ama la sua musica e quella della sua “amica”, una conferma.

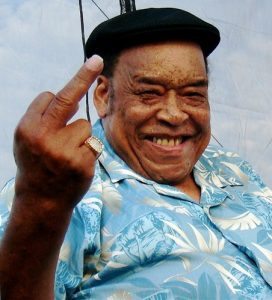

Bruno Conti