*NDB Anche ieri, e nei tre giorni precedenti, come è tradizione ormai da parecchi anni, i Phish hanno festeggiato la fine dell’anno con una serie di concerti al Madison Square Garden di New York, che è diventato per loro una sorta di quartier generale per le “residenze” più lunghe nei loro tour, oltre che per i concerti di Halloween. Gli eventi di cui leggete sotto, invece si sono tenuti, sempre al Madison Square Garden, nel luglio del 2017.

Phish – The Baker’s Dozen: Live At Madison Square Garden – JEMP 3CD – 6LP

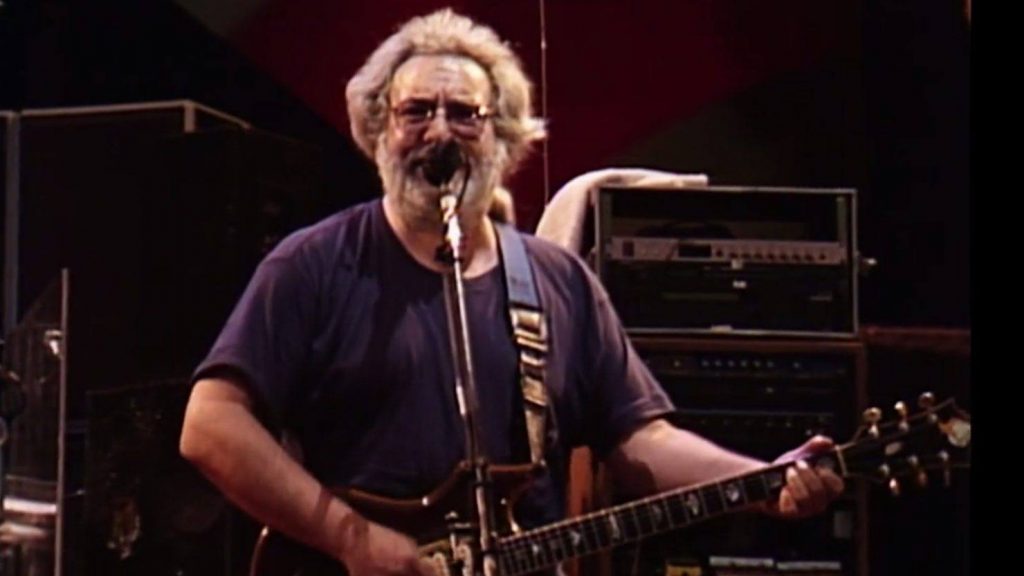

I Phish sono ormai da più di due decenni una delle migliori live band al mondo, e giustamente vengono considerati gli eredi dei Grateful Dead, per la loro capacità di trasformare e dilatare qualsiasi canzone, originale o cover che sia, con feeling, grande tecnica e creatività: non a caso quando nel 2015 i membri superstiti dei Dead hanno deciso di dare l’addio con cinque Farewell Concerts, il prescelto per sostituire Jerry Garcia è stato proprio Trey Anastasio, cantante, chitarrista e principale compositore del quartetto del Vermont (gli altri tre sono da sempre il bassista Mike Gordon, lo straordinario pianista Page McConnell ed il batterista Jon Fishman, un pazzo scatenato che però quando suona non ha paura di nessuno). Di conseguenza, è chiaro che la discografia dal vivo dei quattro sia corposa, per usare un eufemismo, tra live normali, cofanetti e CD pubblicati in esclusiva sul loro sito: l’ultima uscita in ordine di tempo è anche una delle più interessanti, e stiamo parlando cioè di The Baker’s Dozen: Live At Madison Square Garden, un triplo CD (o sestuplo LP) che presenta una selezione dai ben tredici concerti consecutivi tenuti nel 2017 dai nostri nel famoso teatro di New York.

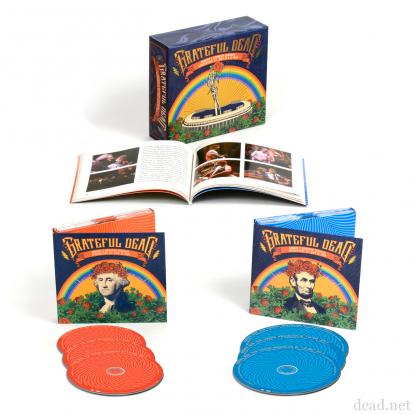

In realtà il piatto forte era The Complete Baker’s Dozen, un megabox di 36 CD che comprendeva la residence completa, un cofanetto costoso e limitato che è andato esaurito in breve tempo (e per una volta il sottoscritto si è accontentato del triplo). La particolarità di quegli show (e non è una cosa da poco) è che i Phish durante le tredici serate non hanno mai suonato la stessa canzone per due volte, una cosa che non tutti si possono certo permettere di fare. La selezione per il triplo CD (presentato in un’elegante confezione mini-box, che quelli che hanno studiato chiamano “clamshell”) deve dunque essere stata difficile e dolorosa, anche perché la lunghezza dei brani presenti (una media di 11-12 minuti a canzone: si va dai sette di More e Miss You ai venticinque di Simple) non ha consentito di inserire più di tredici pezzi in totale. Personalmente sono abbastanza soddisfatto della scelta, anche se avrei ascoltato volentieri anche altri pezzi del gruppo, ed in particolare non mi sarebbe dispiaciuto un CD in più con una selezione delle varie cover suonate durante gli show, brani appartenenti, tra gli altri, ai songbook di Bob Dylan, Neil Young, Frank Zappa, David Bowie, Beatles e Led Zeppelin).

Il risultato finale è comunque eccellente, e The Baker’s Dozen si colloca quasi fuori tempo massimo tra i migliori album live dell’anno: Anastasio e soci sono in forma strepitosa, avendo ormai raggiunto uno status per cui sarebbero in grado di suonare qualsiasi cosa e renderla propria. I brani partono spesso dalle melodie iniziali per poi svilupparsi in maniera assolutamente creativa ed improvvisata, con la chitarra ed il pianoforte sempre a dettare legge ma con la sezione ritmica che non si tira mai indietro: i Phish non utilizzano altri musicisti sul palco, sono solo loro quattro, ma in certi momenti sembra che siano in sedici tanto corposo ed intenso è il groove che mettono nei vari brani. Ci sono quattro pezzi tratti da Big Boat, il loro ultimo bellissimo album di studio https://discoclub.myblog.it/2016/10/18/allora-sanno-grandi-dischi-phish-big-boat/ (mentre nulla proviene dai due precedenti, Joy e Fuego), a partire da una formidabile Blaze On, un brano limpido e solare che ricorda molto da vicino gli episodi più orecchiabili dei Dead: 23 minuti di piacere assoluto, con Anastasio e McConnell (il quale passa con estrema disinvoltura dal piano acustico a quello elettrico) che fanno sentire da subito di che pasta sono fatti, con improvvisazioni continue ed assoli su assoli, ma senza mai perdere di vista la canzone stessa.

Completano la selezione da Big Boat l’immediata More, un brano rock solido e molto ben costruito (e l’assolo di Trey è da urlo), la fulgida slow ballad Miss You, dal motivo bellissimo che evidenzia il gusto melodico del gruppo, e la funkeggante No Men In No Man’s Land, dal suono grasso e ritmo sostenuto. Abbiamo anche due inediti, e cioè la gustosa Everything’s Right, una rock song cadenzata, godibile e dal ritornello vincente, e la travolgente Most Events Aren’t Planned, in cui i Phish suonano con grande affiatamento e compattezza, un brano ancora tra rock e funky, con il basso di Gordon piacevolmente sopra le righe. Ci sono due pezzi tratti da The Story Of The Ghost, a mio parere il disco meno riuscito della carriera della band, che però non sembra pensarla come me: la rock ballad Roggae, un brano fluido tipico del loro repertorio, eseguita al solito impeccabilmente e con potenti riff elettrici (ed un liquidissimo assolo di Anastasio), e l’annerita Ghost (20 minuti), che dal vivo risulta molto più coinvolgente che sull’album originale. Il resto? Innanzitutto la strepitosa Simple (unica del triplo scritta da Gordon), un pezzo che i nostri hanno suonato sempre e solo dal vivo, che parte come una potente rock song di stampo classico, molto chitarristica e dal motivo diretto, e che poi nei suoi 25 minuti vede il gruppo percorrere tutte le direzioni musicali possibili (e non manca anche qui un mood funky, genere che i nostri amano infilare un po’ dappertutto).

Ci sono poi tre canzoni prese dalla discografia “di mezzo”, cioè da Farmhouse (una maestosa Twist, altri 20 minuti di grande intensità e con Anastasio monumentale, nonostante ad un certo punto compaia un synth poco gradito), da Round Room la quasi soffusa Waves, dallo spirito “deaddiano” e finale psichedelico, e da Undermind l’energica Scents And Subtle Sounds, che alterna momenti parecchio roccati ad altri più distesi, con un grandissimo McConnell e Fishman debordante: una delle performance migliori del triplo. L’unico classico appartenente ai primi dischi della band è la nota Chalk Dust Torture, qui proposta in una roboante e vitale rilettura di 24 minuti, in cui i quattro ci fanno vedere e soprattutto sentire perché sono uno dei migliori gruppi del pianeta (e Trey è in pura trance agonistica). Un grande live album, da ascoltare attentamente dalla prima all’ultima nota: alla fine arrivo quasi a rimpiangere di essermi lasciato sfuggire la versione extralarge.

Marco Verdi