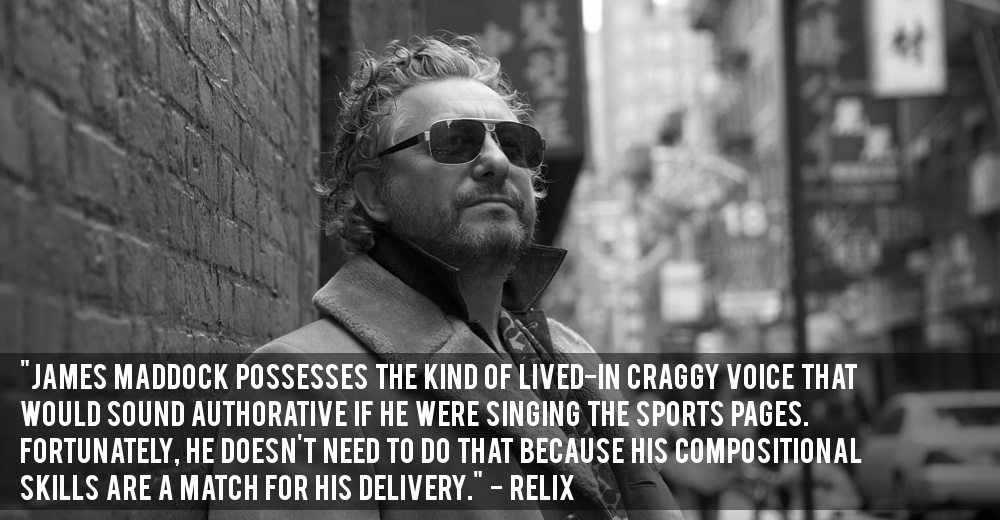

James Maddock – No Time To Cry – Appaloosa Records/IRD

James Maddock, come molti di voi già sapranno, è nato nei sobborghi della città inglese di Leicester ma dall’inizio del duemila risiede a New York dove ha realizzato le prime esperienze musicali con la band dei Wood, prima di iniziare una brillante carriera da solista aperta dallo splendido album del 2009 Sunrise On Avenue C. Nel corso degli anni si è costruito una solida fama in tutto il circuito dei locali newyorkesi grazie a innumerevoli esibizioni live coadiuvato da ottimi musicisti, tra cui l’ex chitarrista dei Counting Crows David Immergluck e l’apprezzatissimo tastierista Brian Mitchell, già noto per i suoi trascorsi accanto a Dylan, Levon Helm, B.B.King e molti altri. Nella Big Apple Maddock ha avuto modo di conoscere e fare amicizia con parecchi illustri colleghi, come Mike Scott, con cui ha scritto alcune pregevoli canzoni, Garland Jeffreys e Willie Nile, al cui recente e bellissimo tribute album ha partecipato con una eccellente versione della ballad She’s Got My Heart https://discoclub.myblog.it/2020/09/10/anche-willie-nile-ha-il-suo-pregevole-e-meritato-tribute-album-various-artists-willie-nile-uncovered/ .

Frequenti le sue incursioni live anche nel nostro paese, avendo pubblicato gli ultimi album per l’etichetta brianzola Appaloosa che prosegue l’encomiabile consuetudine di inserire nel libretto dei CD le traduzioni in italiano dei testi. Personalmente ero presente alle sue eccellenti performances all’interno del Buscadero Day degli ultimi due anni e pure a quella molto intima ed insolita a Milano, organizzata dalla Feltrinelli di Viale Pasubio per la serie aperitivi in musica. Doveva esserci un’altra data al FolkClub di Torino, lo scorso 17 aprile, ma tutto è saltato causa lockdown e l’unico modo per rivedere suonare il buon James è stato attraverso le molteplici dirette facebook, tutte di ottimo impatto tra l’altro, in cui si è esibito in solitaria dal soggiorno di casa. Per fortuna il Covid non gli ha impedito di registrare nuova musica e di pubblicare da poco un nuovo album intitolato No Time To Cry, la cui foto di copertina lo ritrae non a caso ad occhi bassi al centro di una avenue newyorkese semideserta. Rispetto al precedente lavoro del 2018 If It Ain’t Fixed, Don’t Break It, non tra i più riusciti a mio parere, si nota subito l’assenza di quelle cadenze rock’n’roll un po’ vintage che lo caratterizzavano in gran parte, per privilegiare invece la formula della rock ballad di cui il nostro protagonista è abilissimo interprete.

Certo, calcolando che su nove episodi, due sono cover e altri due sono stati scritti a quattro mani, non pare che egli stia vivendo un periodo creativamente molto prolifico. Proprio a una cover è riservato il compito di aprire il disco e, aggiungo, nel migliore dei modi, vista la qualità del brano. Williamsburg Bridge viene dalla penna di una giovane e interessante cantautrice, Cariad Harmon, e subito, dalle prime note dell’accordion di Brian Mitchell, si entra in una soffusa e magica atmosfera in cui la voce roca e suadente di Maddock calza a pennello, quando poi entrano anche il violino di Heather Hardy e il mandolino di Immergluck il tessuto sonoro si fa perfetto (esiste anche un bel video per voce, chitarra e armonica, ripreso lo scorso gennaio al Bohemia Cafè di NYC). Il livello si mantiene altissimo anche nella successiva The A Train Takes You Home, che nella lunga introduzione strumentale cita, secondo me volutamente, Mandolin Wind di Rod Stewart e nei suoi cambi di ritmo ci ripresenta il Maddock più ispirato per i suoi richiami a Van Morrison o allo Springsteen dei primi dischi. Proseguiamo con la bella e romantica Waiting On My Girl, inframmezzata da un bel solo di pedal steel guitar di Immergluck, mentre nel finale Mitchell mette in mostra tutte le sue doti di raffinato pianista.

Se l’album fosse stato tutto su questi livelli si potrebbe parlare di eccellenza, ma purtroppo così non è, a causa di sonorità a tratti un po’ troppo cariche e zuccherose che riguardano alcuni successivi episodi. I’ve Driven These Roads è stata scritta insieme a Joy Askew (una musicista che vanta un lungo passato di collaborazioni con artisti del calibro di Laurie Anderson, Joe Jackson e Peter Gabriel), ideatrice di una lunga introduzione vocale in stile Burt Bacharach secondo me un po’ pesante e avulsa dal resto di questa malinconica canzone. L’atmosfera si fa più sanguigna nella seguente The High Chose You, composta insieme al co-produttore e chitarrista Scott Rednor, dal testo ironico sulle conseguenze per chi fa uso abituale di droghe, ma dal ritornello non entusiasmante scandito da un banale hand claps. Il piano di Brian Mitchell e il violino della Hardy ci riportano a sonorità più consone nella bella rivisitazione di quella appassionata e romantica serenata che è New York Skyline di Garland Jeffreys.

La title track fa anch’essa parte delle cose migliori, una ballad di gran classe che richiama un’altra delle buone fonti d’ispirazione di James, il mai abbastanza considerato Ian Hunter, Notevoli nel finale i ricami di chitarra elettrica da parte dello stesso Maddock, è prevedibile che diventi uno degli highlights dei suoi prossimi concerti. Ancora profusione di sentimenti nella lenta Open Up To You, che sarà senz’altro un’efficace dichiarazione d’amore per l’attuale compagna, ma onestamente non mi fa impazzire. Meglio la conclusiva ninnananna Top Of The Stairs, che, malgrado i suoi coretti pop decisamente demodè si fa apprezzare per la bella linea melodica sottolineata dal violino. In definitiva, definirei questo No Time To Cry un album di qualità altalenante, un episodio transitorio, visto anche il periodo in cui è stato realizzato, che nulla toglie alle grandi doti di autore ed interprete che sicuramente James Maddock continuerà a dimostrare in futuro. Lo attendiamo, spero prestissimo, ancora protagonista sui nostri palchi per grandi serate di emozioni dal vivo.

Marco Frosi