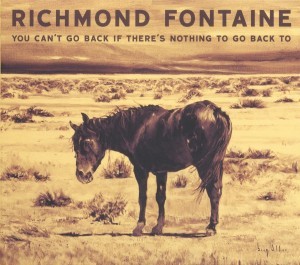

Richmond Fontaine– You Can’t Go Back If There’s Nothing To Go Back To – Decor Records/Fluff & Gravy Records

Passata, al momento, l’infatuazione musicale per la cantante Amy Boone, con relativo debutto dei Delines, lo splendido Colfax (14) http://discoclub.myblog.it/2014/05/18/aspettando-i-richmond-fontainela-sorpresa-del-2014-the-delines-colfax/ , Willy Vlautin, leader storico dei Richmond Fontaine, da Portland, Oregon, dopo cinque anni e un altro romanzo, The High Country, torna ad occuparsi della sua creatura, incidendo un decimo album di studio: questo You Can’t Go Back If There’s Nothing To Go Back To, che, come annunciato dallo stesso Vlautin, e salvo improbabili ripensamenti, rischia di diventare il loro “canto del cigno”. I Richmond Fontaine si formano nel lontano ’94, quando il cantante e autore Willy Vlautin abbandona la propria città natale Reno, per trasferirsi a Portland (ambiente più idoneo per coltivare i propri sogni artistici), dove incontra il bassista Dave Harding e il batterista Stuart Gartson, completando così la prima “line-up” del gruppo, la stessa che porta alle registrazioni dell’esordio con Safety (96) e poi a Miles From (97). In seguito le cose cambiano: Gartson viene sostituito da Sean Oldham e viene inserito un quarto elemento, Paul Brainard alla pedal steel, fatto che incide profondamente sul “sound” della formazione, passando dal frenetico roots-rock degli inizi ad una musica più evocativa, con ballate desertiche, venate di country e psichedelia, elementi che vengono evidenziati nel loro terzo album Lost Son (99). Un altro netto cambio stilistico avviene con Winnemucca (02) primo lavoro di una trilogia imperniata su un America desolata (non dissimile da quella di Son Volt, Wilco, e prima, degli Uncle Tupelo), che li porta ad incidere, a parere di chi scrive, il loro capolavoro assoluto, Post To Wire (04), seguito dal comunque ottimo The Fitzgerald (05). Con alle spalle questa serie di ottimi lavori, Willy Vlautin decide di recuperare una serie di brani dai primi due dischi e dare alle stampe Obliteration By Time, prima di partire per un viaggio che li porterà a toccare 13 città sparse tra Nevada, Utah, New Mexico, Arizona e il nativo Oregon, per il bellissimo Thirteen Cities (07), album che vede come compagni di viaggio componenti dei Calexico e Giant Sand (il meglio sulla piazza, nel genere), per poi cambiare palcoscenico di nuovo per le loro storie metropolitane con l’intrigante We Used To Think The Freeway Sounded Like A River (09), con uno stile dove spiccano sonorità più notturne e folkie, ed infine approdare all’ultimo lavoro in studio The High Country (11), una sorta di “concept-album” che si sviluppa lungo 17 storie di un unico romanzo virtuale, arrangiate come una colonna sonora cinematografica https://www.youtube.com/watch?v=2-dzBPAA13c .

Per l’ultima recita Willy (chitarre e voce), porta nei Flora Studios di Portland la attuale line-up del gruppo, composta dal produttore e chitarrista John Morgan Askew, Sean Oldham alla batteria e percussioni, Paul Brainard alla pedal steel, Freddy Trujillo al basso, Dan Eccles, alla solista e al piano, e con il contributo di amici di lunga data tra i quali l’ex bassista Dave Harding all’acustica e la tastierista dei Decemberists Jenny Conlee. https://www.youtube.com/watch?v=WucmFCvbve4 Il disco inizia, forse non a caso, con un brano strumentale Leaving Bev’s Miners Club At Down, dove scarni tocchi di chitarra disegnano un suono dolente e di abbandono, per poi passare subito al country-rock di Wake Up Ray, all’incedere straziante di I Got Off The Bus, alla lenta ballata di atmosfera Whitey And Me, con il canto sofferto di Willy, mentre Let’s Hit One More Place (mi duole dirlo) mi sembra il brano meno riuscito del lavoro. Come sempre la voce di Vlautin è avvolgente. Come ad esempio nella melanconica I Can’t Black It Out If Wake Up And Remember (un titolo più corto no? Ma è una domanda platonica in quanto è sempre stata una loro caratteristica), come nella successiva Don’t Skip Out On Me, impreziosita dalla chitarra slide e da coretti soul, passando per il folk geniale di Two Friends Lost At Sea, con la tromba aggiunta di Paul Brainard, per poi ritornare alla ballata quasi recitativa di una acustica Three Brothers Roll Into Town, e al roots-rock dalle tastiere penetranti di Tapped Out In Tulsa. Con lo strumentale The Blind Horse arriva anche una certa sperimentazione, con suoni e atmosfere che rimandano per certi versi anche ai Pink Floyd, e, per l’ascoltatore, è il momento di farsi venire un bel groppo alla gola con la sontuosa ballata notturna A Night In The City, dove il tempo viene dettato da una batteria appena accennata, e chiudere infine alla grandissima, per spegnere la luce, con la pianistica e commovente Easy Run. Sipario!

Willy Vlautin è un magnifico specialista di “short stories”, e i Richmond Fontaine negli ultimi vent’anni sono diventati una delle realtà musicali più rappresentative e sincere del folto panorama americano, attraverso un “alternative-country” evocativo che ha aiutato a creare quelle ambientazioni desolate, di cui la band da molto tempo si è fatta portavoce, oggi come ieri, pienamente riassunte in questo ultimo You Can’t Go Back If There’s Nothing To Go Back To. Per chi scrive è bellissimo quando un disco lascia trasparire certe emozioni, è gratificante appurare che si tratta di un lavoro sincero e che raggiunge il profondo dell’anima, e se avrete voglia di approfondire a ritroso il percorso musicale di questa magnifica band, forse riuscirà a fare lo stesso effetto anche a voi, oltre a farvi ritrovare i personaggi e le storie, che, come lo stesso Wlautin ha dichiarato, voleva portare a conclusione in questo ultimo album.

Per quanto mi riguarda, so già che mi mancheranno. Grazie ragazzi.!

Tino Montanari

NDT: Per informazione: i Richmond Fontaine saranno in tour nel nostro paese fra Settembre e Ottobre di quest’anno, con date ancora da confermare. Non mancate!