Keith Richards & The X-Pensive Winos – Live At The Hollywood Palladium, December 15, 1988 – Mindless/BMG CD – 2LP – CD/DVD/10” Vinyl Box Set

L’industria musicale lamenta una crisi che va avanti da anni specie per quanto riguarda i supporti “fisici”, ma bisogna dire che in molti casi i problemi le varie case discografiche se li vanno a cercare con politiche dei prezzi che definire discutibili è far loro un complimento. In particolare, mi sembra che sia un po’ sfuggita di mano la situazione inerente alle edizioni deluxe e super deluxe di album storici e meno storici del passato: io stesso sono spesso vittima di questo meccanismo, disposto ad investire piccole fortune nell’acquisto di pubblicazioni lussuose (e costose) per poter godere di musica inedita dei miei artisti preferiti, ma lo sono molto meno quando la differenza di prezzo riguarda solo la confezione e non il contenuto. Per esempio, ho speso volentieri quei cento euro in più per la recente versione esclusiva del box di Tom Petty Wildflowers And All The Rest, che includeva un CD in più rispetto all’edizione quadrupla (e che CD!), ma non ho mai voluto farmi fregare con le ristampe “super deluxe” dei Led Zeppelin, di Hotel California degli Eagles ed anche, l’anno scorso, del primo album solista di Keith Richards Talk Is Cheap, tutti casi in cui non c’era neppure un minuto di musica in più rispetto alle versioni in doppio CD.

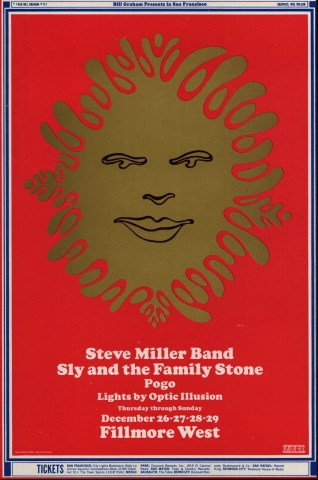

Non ho citato Richards a caso, in quanto il leggendario chitarrista dei Rolling Stones è il protagonista del post di oggi, ed anche di un’iniziativa che definire ridicola è riduttivo: infatti è da poco uscita la ristampa del suo noto disco dal vivo Live At The Hollywood Palladium, registrato con i suoi X-Pensive Winos il 15 dicembre del 1988 ma pubblicato solo tre anni dopo (pare per fermare il proliferare di bootleg dell’evento), un lavoro eccellente che però viene rimesso in commercio con delle modalità assurde. Infatti, oltre alla riedizione del disco originale in singolo CD senza bonus tracks (ma rimasterizzato a dovere dal grande Greg Calbi e con una bella confezione in digipack con copertina dura, tipo libro rilegato) ed in doppio LP (sia in vinile nero che rosso), è stato pubblicato l’ormai immancabile cofanetto che, all’incredibile prezzo di circa 160-170 euro, presenta sia CD che doppio LP, e tre-canzoni-tre in più su un altro dischetto in vinile da 10 pollici, oltre al solito bel librone ed una sfilza di gadgets inutili. In effetti ci sarebbe anche il DVD del concerto, disponibile per la prima volta in assoluto, ma stiamo pur sempre parlando di circa 150 euro di differenza rispetto al CD normale, il tutto per avere la miseria di tre canzoni esclusive e neppure come bonus tracks del dischetto digitale, ma solo su un vinile a parte! Inutile dire che questa volta ho soprasseduto…

Dal punto di vista musicale Live At The Hollywood Palladium è un lavoro ottimo, che vede Richards cavarsela alla grande nell’insolita veste di frontman, spalleggiato da una band formidabile che poi è quella con cui aveva registrato Talk Is Cheap: Waddy Wachtel alla chitarra, Steve Jordan alla batteria, Ivan Neville alle tastiere, Charley Drayton al basso, Bobby Keys al sax e Sarah Dash ai cori. Un gruppo con le contropalle quindi, ed una performance eccellente favorita anche dal crescente affiatamento cementatosi on stage tra i vari membri: infatti quella serata ad Hollywood era la penultima di un breve tour che aveva toccato dodici città americane, una sorta di toccata e fuga dato che Keith avrebbe poi dovuto raggiungere in studio gli altri Stones per registrare Steel Wheels. Un’ora abbondante di grande rock’n’roll, sporco e ruvido, eseguito con maestria da un gruppo magnifico, e con Richards che, nonostante un timbro di voce neanche paragonabile a quello del suo compare Mick Jagger, tiene la scena con grande sicurezza ed indubbio carisma. Degli undici brani totali di Talk Is Cheap, Keith ed i suoi “Beoni Costosi” ne suonano ben nove, allungando talvolta il minutaggio originale e fornendo performance grintose e trascinanti, con il rock’n’roll di matrice stonesiana che la fa chiaramente da padrone in pezzi come la riffatissima Take It So Hard, la potente How I Wish, Struggle, I Could Have Stood You Up, molto Chuck Berry, e Whip It Up (che con il gran lavoro di Keys al sassofono sembra quasi una outtake di Sticky Fingers).

Non manca il Richards in modalità vizioso, sudato ed appiccicaticcio, che si manifesta nella funkeggiante Big Enough, decisamente meglio della sua controparte in studio, nel caldo errebi Make No Mistake, cantata in duetto con la Dash, nella cadenzata ed annerita Rockawhile e soprattutto nella splendida e strascicata Locked Away, la migliore ballata di Talk Is Cheap ed in generale un brano che sarebbe stato bene su qualsiasi album delle Pietre Rotolanti. A proposito di Stones, ovviamente Keith omaggia anche il gruppo che gli ha dato la fama, con le classiche Happy (in una torrida rilettura di sette minuti) e Connection (molto più sintetica ed essenziale), la splendida ed inattesa Time Is On My Side (scritta da Jerry Ragovoy sotto lo pseudonimo di Norman Meade ma resa popolare nei sixties proprio da Jagger e soci), affidata alla voce solista della Dash e proposta in uno scintillante adattamento blues, e l’allora recente cover di Too Rude del musicista giamaicano Half Pint, un solare reggae-rock che era uno dei due pezzi cantati da Richards su Dirty Work, qui in una versione dilatata a quasi otto minuti. I tre brani extra esclusivi del cofanetto sono You Don’t Move Me, altra rock’n’roll song proveniente da Talk Is Cheap, la stonesiana Little T&A (era su Tattoo You), e la cover di I Wanna Be Your Man dei Beatles, che nei primi anni 60 fu ceduta dai Fab Four ai cinque ragazzi londinesi.

Per concludere, una ristampa da non perdere solo se non possedete l’album originale (o se come me avete solo il vinile), ma questa volta vi conviene lasciar perdere il box ed accontentarvi della versione in singolo CD.

Marco Verdi