Robbie Robertson And The Band – Once Were Brothers – Magnolia BluRay – DVD

E’ con colpevole ritardo (su sollecitazione del titolare del Blog) che mi occupo di Once Were Brothers, splendido docu-film dedicato a The Band e narrato in prima persona da Robbie Robertson: dopo essere stato per breve tempo nei cinema, lo scorso anno è uscito in DVD e BluRay, ed il sottoscritto aveva aspettato ad accaparrarselo confidando in una edizione che comprendesse anche i sottotitoli in italiano, cosa che però non si è mai verificata. La recente ristampa deluxe di Stage Fright ha però riacceso in me l’interesse nel progetto, e devo dire che, vista la qualità del film, non so che cosa stessi attendendo! Once Were Brothers (prodotto dai registi premi Oscar Martin Scorsese e Ron Howard e diretto da Daniel Roher) è infatti una magnifica testimonianza sull’epopea di uno dei gruppi più fondamentali ed influenti della nostra musica, attraverso le voci dei protagonisti e di musicisti che in un modo o nell’altro devono molto al suono del quintetto canadese, una miscela vincente di rock, soul, errebi, blues, folk e country che oggi chiamiamo Americana ma che nella seconda metà degli anni sessanta in pratica non esisteva https://www.youtube.com/watch?v=bu1ksBNTTdw .

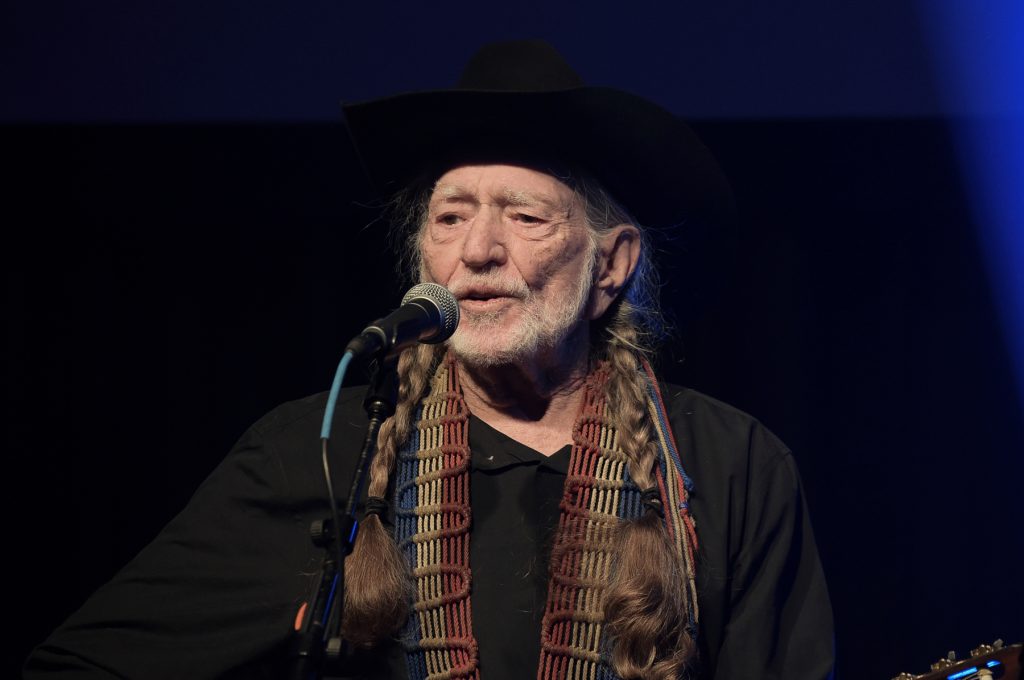

Credetemi, l’assenza dei sottotitoli dopo pochi minuti dall’inizio della visione non sarà più un problema, in quanto Robertson parla un inglese comprensibilissimo ed in più porge le frasi con molta lentezza, ed anche gli ospiti, a parte un paio di casi, evitano accuratamente di mangiarsi le parole (le due eccezioni sono Levon Helm e Ronnie Hawkins). Dicevo degli ospiti, una parte importantissima in quanto a parte Robbie che funge da leader (d’altronde è l’ideatore del progetto) troviamo le testimonianze dei suoi ex compagni, ovviamente d’archivio dato che tre quinti del gruppo non è più tra noi (Garth Hudson, l’unico ancora in vita a parte Robertson, non appare in video ma presta la voce per un breve commento), e per lo stesso motivo risalgono agli anni novanta gli interventi di George Harrison.

238 The Band, Robbie and Dominique Robertson, Woodstock, NY, 1968.

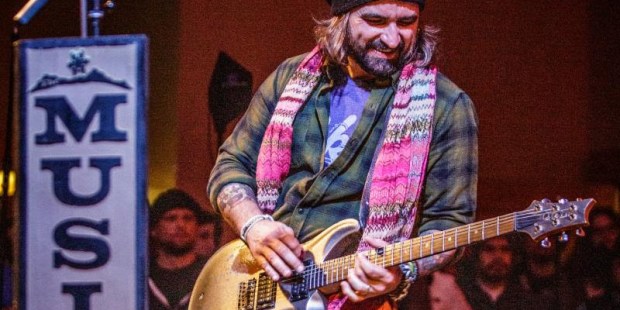

Ma non è finita, in quanto il fiore all’occhiello sono coloro che hanno scelto di apparire nel film con interviste ex novo, gente del calibro di Bruce Springsteen, Eric Clapton, Van Morrison (una rarità), Taj Mahal, Peter Gabriel, David Geffen, i già citati Hawkins e Scorsese, la bellissima moglie di Robbie Dominique Robertson ed il loro primo produttore John Simon, mentre la partecipazione di Bob Dylan strombazzata sulla locandina del film si riduce ad un breve intervento estrapolato dal “suo” docu-film No Direction Home (manca invece stranamente Elton John, un altro i cui primi album risentivano parecchio della lezione dei nostri) https://www.youtube.com/watch?v=gHWha9M1Llo . Il film inizia con Robertson in studio di registrazione a dare gli ultimi ritocchi alla canzone che intitola il film (uscita nel 2019 all’interno del non eccelso Sinematic), e subito parte il racconto della sua infanzia e di come giovanissimo fosse stato fulminato sulla via del rock’n’roll in particolare da Chuck Berry. Poi c’è il ricordo della sua prima chitarra e quello, ben più traumatico, di quando sua madre (nativa americana di origine Mohawk) lo prese da parte per rivelargli che suo marito, James Robertson, non era il suo padre biologico, che in realtà era un ex giocatore d’azzardo ebreo in odor di mafia chiamato Alexander Klegerman, oltretutto ex galeotto ed in seguito rimasto ucciso in uno strano e poco chiaro incidente.

Poi si passa al racconto delle sue prime band giovanili, fino a quando non fu notato da Hawkins che lo prese come chitarrista nei suoi Hawks, dove legò subito con Levon Helm (a cui per tutta la sua carriera, e nonostante i problemi che sorgeranno dopo tra i due, Robbie guarderà con profonda venerazione) e si rivelò anche un precoce songwriter, scrivendo due brani per Ronnie all’età di 15 anni. Poi si arriva agli anni sessanta ed al rapporto che gli cambierà la vita: quello con Dylan, conosciuto tramite la comune amicizia con John Hammond Jr. (quindi il bluesman, non il padre talent-scout che tra l’altro di Bob fu lo scopritore). Dylan in quel periodo aveva deciso per la famosa svolta elettrica e stava cercando una band che partisse in tour con lui, e gli Hawks erano la scelta perfetta; ma non fu tutto rose e fiori, in quanto come è ben noto la nuova veste sonora di Bob non fu molto apprezzata dai fans della prima ora, e molti concerti finivano con il pubblico che contestava pesantemente la band sul palco. Questo fatto esasperò Helm al punto da costringerlo a lasciare i compagni nel bel mezzo del tour (fu rimpiazzato in fretta e furia da Mickey Jones), ma durante la parte europea della tournée, per la precisione a Parigi, Robbie conobbe anche la sua futura (e in seguito divorziata, ma sono rimasti vicini) moglie, che nel film ricorda come all’epoca non parlasse una sola parola d’inglese.

Garth Hudson (left), Robbie Robertson, Levon Helm, Richard Manuel and Rick Danko of The Band pose for a group portrait in London in June 1971.

Il fulcro del film è però naturalmente la trasformazione del gruppo da The Hawks a The Band, con i nostri che andarono a vivere a Woodstock nella famosa casa rosa che comparirà sulla copertina del loro primo album. Da qui ebbe inizio una serie di sessions tenute insieme a Dylan, loro vicino di casa (i famosi Basement Tapes), con Robertson che prese sempre di più confidenza con il songwriting al punto da arrivare a pubblicare un album fantastico e che introdurrà un sound totalmente nuovo (Music From Big Pink appunto), tra l’altro con Helm che era tornato con grande felicità di tutti a far parte del gruppo. Bella in particolare la rievocazione di Robertson su come gli fossero venuti in mente i primi versi di The Weight, che diventerà il loro brano più famoso, mentre Clapton ribadisce un concetto da lui espresso già altre volte, e cioè che Big Pink gli ha cambiato la vita, convincendolo che al mondo non c’era solo il blues. Il racconto prosegue poi con il successo di critica e pubblico del secondo fantastico album The Band, la nascita della primogenita di Robbie, e le prime crepe che arriveranno durante la lavorazione di Stage Fright, con Helm, Rick Danko e Richard Manuel dediti all’uso di droghe che spesso inibivano la loro efficacia in studio e la loro concentrazione (oltre a far loro rischiare la vita in molteplici incidenti d’auto).

Da qui in poi il film subisce una decisa accelerazione, come se si fosse scelto di finire a cento minuti totali mentre si poteva benissimo arrivare alle due ore (ed è il difetto principale della pellicola, che gli costa almeno mezza stelletta in meno): da qui in poi gli album rimanenti del gruppo non vengono neppure nominati, ma ci si limita a raccontare come, su sollecitazione di Geffen, Roberston e famiglia lasciarono Woodstock (che il noto discografico ed allora presidente della Asylum definisce uno “shithole”, e direi che non serve la traduzione) per trasferirsi a Malibu dove presero una casa sulla spiaggia, cercando di coinvolgere anche gli altri quattro membri della band che però reagirono con meno entusiasmo (ed infatti Hudson vive a Woodstock ancora oggi). Poi c’è un brevissimo accenno al fortunato tour americano del 1974 ancora con Dylan e subito si passa allo show d’addio del novembre 1976 al Winterland di San Francisco immortalato nel mitico film The Last Waltz.

Nella parte finale Robertson si limita a rievocare i problemi che avrà dopo lo scioglimento del gruppo con Helm, il quale gli imputerà il mancato riconoscimento della co-scrittura di alcune canzoni ed il pagamento delle relative royalties: i due non si rivolgeranno più la parola fino alla morte di Levon, e Robertson esprime il suo rammarico per non aver potuto far pace con l’amico dal momento che quando lo andò a trovare sul letto di morte non era già più capace di intendere. E qui troviamo un altro piccolo difettuccio del film (inferiore però come importanza a quello della durata), e cioè il fatto che durante la narrazione sentiamo solo la campana di Robbie, cosa in fondo comprensibile dato che il progetto è il suo e chi avrebbe potuto smentirlo non è più comunque tra noi, ma che lascia comunque un sapore latente di agiografia. Ma sono comunque quisquilie: Once Were Brothers è un signor “rockumentario”, che racconta in maniera coinvolgente ed anche toccante la storia di uno dei gruppi più importanti si sempre. Da non perdere.

Marco Verdi