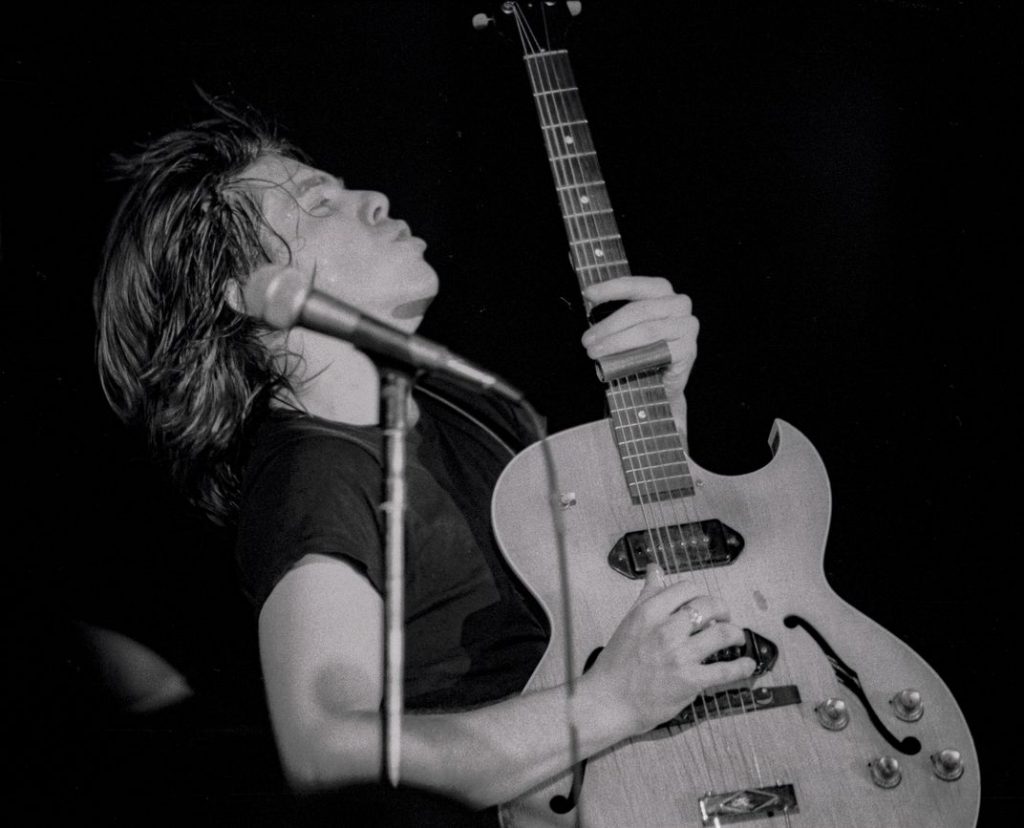

Anche se, a quanto dicono alcuni dei suoi detrattori, “…i dischi di George Thorogood sono tutti uguali e non c’è mai un vero assolo di chitarra”, il nostro amico, soprannome Lonesome George, oltre che Mr. Bad To The Bone, in effetti è uno degli axemen più travolgenti in circolazione, con quel suo stile che coniuga blues, rock and roll, boogie e rock classico, ed un altro nickname con il quale viene ricordata la sua tecnica prepotente al bottleneck è “The Satan Of Slide”. La maggior parte delle biografie riportano come luogo di nascita Wilmington, nel Delaware, ma il nostro amico dovrebbe invece essere nato a Baton Rouge, in Louisiana, dalla quale si trasferì con la famiglia per essere cresciuto poi appunto nel Delaware: la certezza è la data di nascita, il 24 febbraio del 1950, quindi pure lui ha tagliato il traguardo dei 70 anni nel 2020. Nell’anno 1970 ci fu l’evento discriminante che trasformò un fervente praticante e appassionato del baseball, nel quale forse vedeva anche una futura carriera, in un bluesman a tutto tondo (benché per alcuni anni, anche se era già quasi una rock star, continuò a livello semi-professionale a frequentare i campi di baseball), grazie alla musica che era la sua altra grande passione, quando assistette a NY ad un concerto di John Hammond Jr, e pure lui, come Jake Joliet Blues a.k.a. John Belushi, ricevette l’illuminazione divina che lo portò su quella strada, dove tuttora si trova, a cinquanta anni di distanza dagli esordi.

Esordi con una bella gavetta, anche come roadie di Hound Dog Taylor, che era uno dei suoi eroi, insieme a Chuck Berry, John Lee Hooker, Bo Diddley, Howlin’ Wolf, Muddy Waters, Elmore James, tutta gente della quale nel corso degli anni ha saccheggiato il repertorio (insieme a quello di molti altri, in quanto il repertorio del nostro è composto per la quasi totalità di cover): già intorno al 1973, tra un concerto e l’altro, forma la prima edizione dei Destroyers, agli inizi Delaware Destroyers, con il fedele compagno Jeff Simon, il batterista che ancora oggi divide con lui i palchi (e le sale di registrazione). Comunque con la prima line-up in essere, si spostano in quel di Boston, dove cominciano ad infiammare la scena dei club locali e già nel 1974 registrano un primo demo, che poi verrà pubblicato anni dopo dalla MCA come Better Than The Rest, ma ne parliamo nella disamina della discografia.

Gli Inizi 1974-1980

Nel 1976 arriva al basso Billy Blough, anche lui ancora oggi nella formazione dei Destroyers, che hanno eliminato il Delaware dalla ragione sociale, e messi sotto contratto dalla Rounder entrano in studio per registrare il primo album.

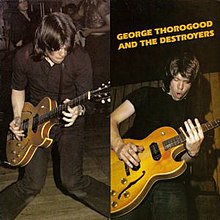

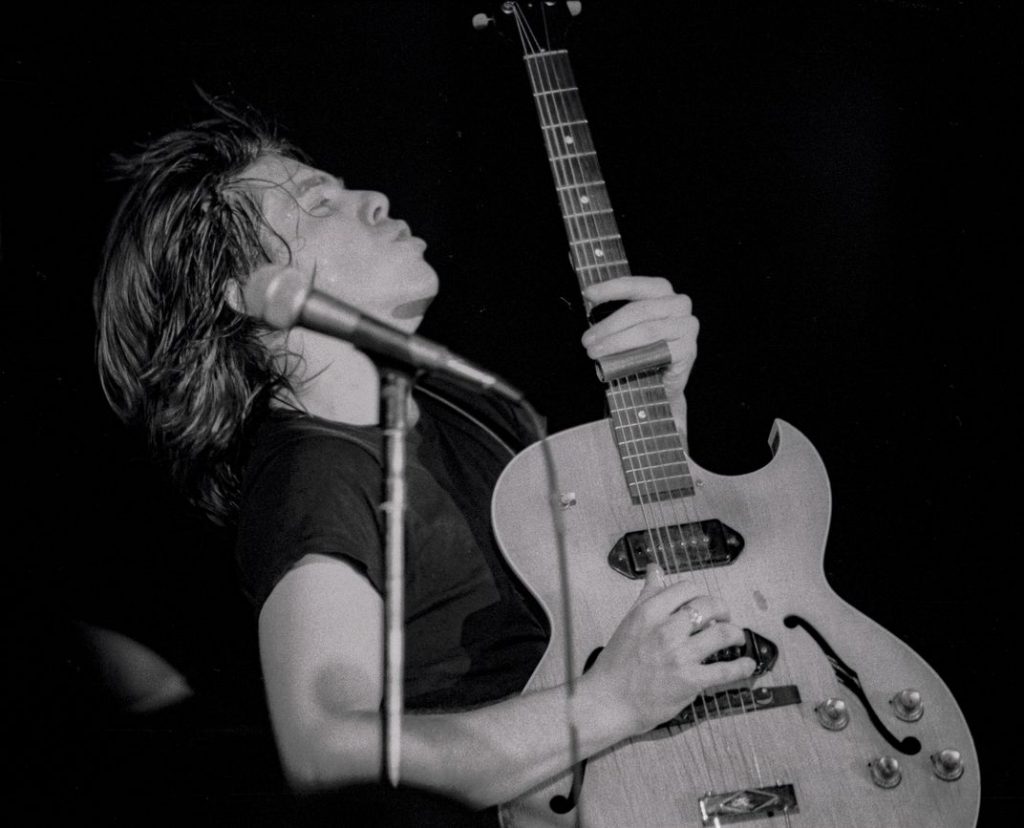

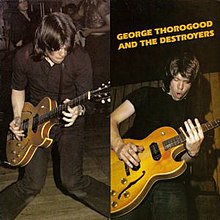

George Thorogood and the Destroyers – 1977 Rounder **** con la produzione di Ken Irwin, nei Dimension Sound Studios di Boston: dieci brani, con due soli originali di George, una vera schioppettata di energia, che esce a fine 1977 in piena esplosione punk, tanto che vista la potenza e la ruvidità del suono venne addirittura accostato ai tempi proprio al punk che nasceva in quel periodo, anche se la foto di copertina con Gibson di ordinanza, ed un repertorio che per autocitarmi da una vecchia recensione “è la reincarnazione dello spirito della trinità del rock’n’roll e del blues di Chuck Berry, Bo Diddley e John Lee Hooker che da sempre vivono in lui”: l’apertura è affidata ad un pezzo di un altro Hooker, Earl, You Got To Loes riff insistito e sound che ricorda i primi Stones, che a loro volta prendevano a piene mani da Chuck Berry, ottima Madison Blues un brano di Elmore James, altro mito, dove George va di bottleneck alla grande https://www.youtube.com/watch?v=LIh6I_0bmNw , seguito da una versione travolgente di One Bourbon, One Scotch, One Beer di Mastro “Hook”, con il tipico incalzante stile boogie del grande bluesmen del Mississippi, e l’assolo, al contrario di quanto dicono i suoi detrattori, c’è, mentre Blough pompa alla grande con il basso, per quanto aggiunto in seguito alla registrazione https://www.youtube.com/watch?v=obJpegVB5zk . Kind Hearted Woman di Robert Johnson, con acustica slide in bella mostra, ricorda di nuovo certe sonorità degli Stones tipo Love In Vain, Cant Stop Lovin’ è il secondo brano di Elmore James, anche questo tipico dello stile impetuoso di George, che per certi versi impugnava la chitarra come una clava o, appunto, una mazza da baseball, colpire precisi e con forza.

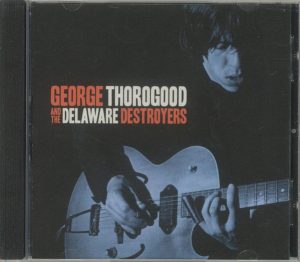

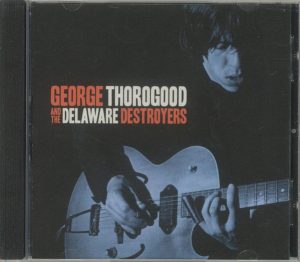

Non manca ovviamente un brano dell’amato Ellas McDaniel a.k.a Bo Diddley, boogie, riff e ritmo, tre elementi immancabili del nostro, che vengono esplicati in una rutilante Ride On Josephine https://www.youtube.com/watch?v=A_FD3bvjfDs , che poi nelle volute di bottleneck di Homesick Boy, dimostra che volendo, raramente e con parsimonia, era in grado anche di attingere al proprio songbook, comunque sempre stretto parente di quello dei suoi ispiratori, e all’occorrenza anche ricorrere al patrimonio tradizionale della grande canzone popolare, come in John Hardy, un pezzo dai profumi folk solo per chitarra acustica, voce e armonica, prima di tentare anche la strada della ballatona blues in I’ll Change My Style dal repertorio di Jimmy Reed. Ma in chiusura scatena tutta la potenza dei suoi Destroyers nell’autoctona Delaware Slide, un nome, un programma https://www.youtube.com/watch?v=Z30ArnxgD4o . *NDB Nel 2015 il primo album viene ripubblicato come George Thorogood And The Delaware Destroyers ****, come era stato registrato in origine, senza le parti di basso, aggiunte in fase di mixaggio, quasi un disco nuovo. Esattamente un anno dopo, esce

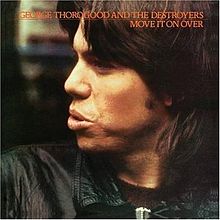

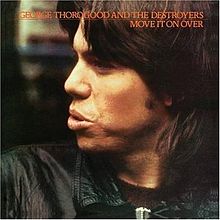

Move It On Over – 1978 Rounder ****, degno successore del formidabile esordio, due dischi che per molti sono i migliori della sua carriera. Di nuovo dieci brani, tutte cover, perché evidentemente George era spossato dopo avere composto ben due canzoni per il disco precedente: ma non importa, materiale da cui scegliere ce n’è a iosa, e la band prende d’infilata prima la title track, un pezzo di Hank Williams, che subisce il classico trattamento à la Thorogood, poi una fenomenale Who Do You Love? di Bo Diddley, a tutto riff https://www.youtube.com/watch?v=k6fGcpp3KzE , e ancora una formidabile The Sky Is Crying con il bottleneck che scivola, scivola, scivola… https://www.youtube.com/watch?v=qGBbsQ6QTsc Cocaine Blues è uno standard della canzone americana, Thorogood goes country, in una canzone che si ricorda soprattutto in diverse versioni di Johnny Cash, alle quali si è sicuramente ispirato il nostro. Chuck Berry mancava ancora all’appello, ma anche senza leggere il nome dell’autore It Wasn’t Me è R&R all’ennesima potenza e George e soci ci danno dentro alla grande e pure That Same Thing di Willie Dixon per Muddy Waters, viene “thorogoodizzata”.

So Much Trouble di Brownie McGhee conferma l’assunto del suo autore, “the blues had a baby and they called it rock and roll”, con la solista che impazza, poi una pausa di riflessione per la splendida I’m Just Your Good Thing di Slim Harpo, sempre con influenze stonesiane. Si torna a rollare e roccare in Baby Please Set A Date di Homesick James, di nuovo con la slide in azione, che poi accelera ulteriormente in New Hawaiian Boogie, il titolo dice tutto, un altro brano d’annata di Elmore James https://www.youtube.com/watch?v=dlZXnG8RgCg . Il disco entra nella Top 40 americana e vende mezzo milione di copie (alla faccia di chi dice che Thorogood è un musicista di culto poco conosciuto al di fuori della cerchia degli appassionati , ma che nella sua carriera ha venduto più di 15 milioni di dischi) e a questo punto sbuca la MCA che pubblica

Better Than The Rest – 1979/1974 MCA *** Diciamo un episodio minore, registrato nel 1974 quando GT era un illustre sconosciuto: le solite dieci canzoni, ma per complessivi 27 minuti, il suono è molto più ruspante, comunque abbastanza già ben definito: In The Night Time un pezzo garage sbucato da Nuggets, e anche I’m Ready un R&R frenetico, Howlin’ For My Darlin’ non può competere con l’originale di Howlin’ Wolf, fin troppo sguaiata e poco rifinita, You’re Gonna Miss Me non è quella dei 13th Floor Elevators ma un blues acustico di Memphis Slim, solo slide e voce, mentre Worried About My Baby è un’altra canzone di Howlin’ Wolf che riceve il trattamento Garage/R&R grintoso ma embrionale, con Huckle Up Baby di John Lee Hooker, qui in veste acustica, con un eccellente lavoro di Thorogood alla chitarra. Nel corso del 1980 Thorogood registra, e pubblica a fine anno, quello che sarà il suo ultimo album per la Rounder

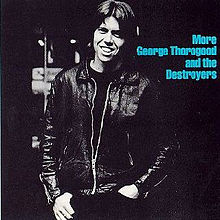

More George Thorogood And The Destroyers – 1980 Rounder ***1/2 Ancora un ottimo album, con le classiche e canoniche dieci canzoni, nove cover ed una firmata dallo stesso George come Jorge Thoroscum, per non “farsi riconoscere”! Il disco nella versione in CD è uscito anche come I’m Wanted, ma sempre quello è: il menu è il solito, ma c’è una novità, l’ingresso di Hank Carter al sax, che poi rimarrà fino al 2003, nello stile di Thorogood, come per esempio nella iniziale I’m Wanted di Willie Dixon, sempre in veste rock and roll, con assolo di sax aggiunto, le note vengono allungate per creare quell’effetto che poi permetterà al nostro una sorta di rito, ovvero quello di “battezzare” i fans nelle prime file ai suoi concerti, pratica alla quale ho partecipato anch’io, quando l’anno successivo George è venuto in Italia per il suo primo concerto nel Belpaese https://www.youtube.com/watch?v=UpewYYtheB8 .

Tornando al disco Kids From Philly è uno strumentale frenetico, chi ha misurato dice 180 bpm, ma è comunque un bel sentire https://www.youtube.com/watch?v=Jwk0-oZH070 , One Way Ticket è il classico blues alla e di John Lee Hooker, declamato da Thorogood, Bottom To The Sea è un Muddy Waters d’annata, che evidenzia similitudini con un altro che praticava un blues ruspante sull’altro lato dell’oceano Rory Gallagher, anche la voce è tipicamente roca e vissuta, come chitarrista l’irlandese era decisamente superiore ma George si difende con onore. Night Time è proprio quella degli Strangeloves, un pezzo tra psych e garage, che diventa più R&R nelle mani di George, con il sax entrano anche elementi R&B nel sound dei Destroyers, vedi Tip On In di Slim Harpo, mentre Goodbye Baby è il classico lento in modalità slide di Elmore James, e una turbolenta House Of Blue Lights è puro Rock’n’Roll all’ennesima potenza https://www.youtube.com/watch?v=UenvtCLHIbQ , con Just Can’t Make It che rende omaggio al maestro Hound Dog Taylor e la vertiginosa Restless a Carl Perkins.

Gli Anni Della Consacrazione 1981-1999

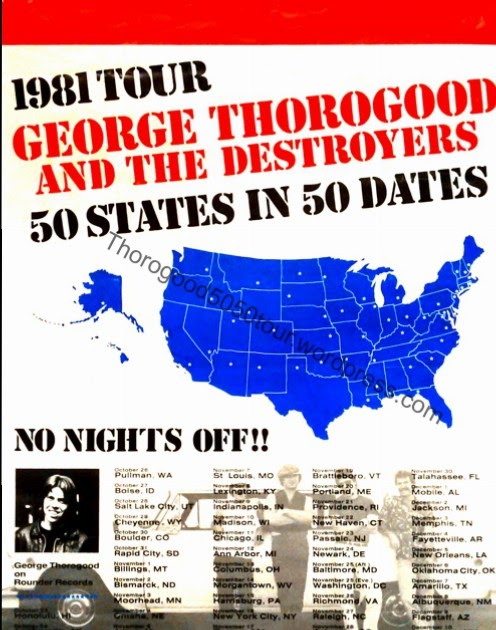

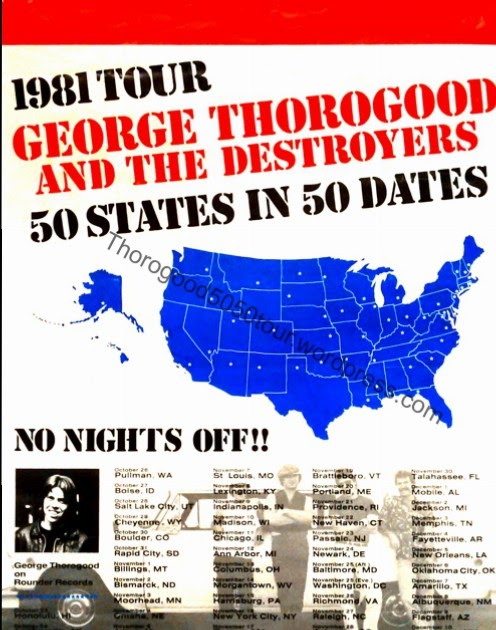

Con questo disco finisce il trittico per la Rounder, forse i suoi dischi migliori ancora oggi, nel 1981 Thorogood realizza il 50/50 Tour dei record, ovvero 50 concerti in 50 giorni nei 50 Stati americani e in un giorno tenne pure due concerti nella stessa giornata. Lo stesso anno fece anche da supporto agli Stones nella loro tournée, e vennero anche in Europa, puntata a Milano compresa, come ricordato, tra l’altro il 13 aprile, due giorni dopo la storica data di Springsteen all’HallenStadion di Zurigo, all’Odissea 2001, locale basso e stretto, dove dopo il rito della “benedizione” ricordo che già in pochi minuti eravamo tutti schiacciati contro la parete opposta al palco, per essere lontani da una onda sonora micidiale con rischio tinnito, e comunque due giorni di fischi alle orecchie. Però gran concerto. Nel 1982 firma per la EMI, quindi una major, ed esce il “mitico”

Bad To The Bone – 1982 Emi America Music ***1/2-**** La differenza nel giudizio verte sul fatto che riusciate a trovare o meno la versione Deluxe uscita nel 2007, con sette bonus tracks re-incise quell’anno, ma va bene anche quella normale. Il repertorio si fa più vario, George scrive “ben tre brani”, tra i quali la leggendaria title track, che nel corso degli anni è diventata la sua signature song, ma sin da allora è diventata una canzone di culto, senza vendite clamorose (come l’album, che arrivò comunque al 43°posto delle classifiche USA, con la rispettabile cifra di mezzo milione di copie vendute), ma prima, grazie al divertente video su MTV, dove giocava a biliardo con il suo idolo Bo Diddley, che però in Europa non è disponibile su YoTube, quindi https://www.youtube.com/watch?v=8KciRaANKmo. poi con l’utilizzo nella colonne sonore di Christine e Terminator 2, e nel corso degli anni in decine di altri film e spot pubblicitari, si è trasformata in un tormentone. Alla riuscita del disco contribuì sicuramente anche la presenza del “sesto” Rolling Stone, ovvero Ian Stewart, al pianoforte in tutto l’album: il repertorio è consistente, dall’iniziale Back To Wentzille, sempre firmata da Thorogood, con sax, pianino e chitarra scatenati, Blue Highway scritta da Nick Gravenites per Brewer & Shirley illustra il lato cantautorale del nostro amico.

Nobody But You un pezzo soul tipo Shout degli Isley Brothers, diventa una volata R&R a rotta di collo, mentre It’s A Sin di Jimmy Reed è una ballata blues, seguita dal super classico di John Lee Hooker New Boogie Chillum, dove George insegna il boogie ai suoi seguaci https://www.youtube.com/watch?v=uVHJNdzZIhA , di Bad To The Bone abbiamo detto, Miss Luann il terzo originale di Thorogood, pesca dal R&B anni ‘50, As The Years Go Passing By è uno dei grandi blues lenti delle 12 battute, e dimostra che il musicista del Delaware sa essere anche raffinato con assolo d’ordinanza, ma quando può scatenare tutta la potenza dei suoi Destroyers in una devastante No Particular Place To Go di Chuck Berry non ce n’è per nessuno, sentire anche Stewart please https://www.youtube.com/watch?v=hFyCxJuhEB0 , in chiusura una fantastica e trascinante ripresa di Wanted Man di Bob Dylan https://www.youtube.com/watch?v=4tbSbzCwrvU , per un album che rivaleggia con i suoi migliori, anche grazie alle riprese di alcuni brani nelle bonus tracks.

Fine della prima parte, segue.

Bruno Conti