Clem Snide – Forever Just Beyond – Ramseur CD

Forse pochi di voi si ricorderanno dei Clem Snide, band di alternative country originaria di Boston che prende il nome da un personaggio creato dal noto scrittore William S. Burroughs (presente tra l’altro nella famosa opera Il Pasto Nudo). Il gruppo è stato creato da Eef Barzelay nell’ormai lontano 1991, ma ha esordito solo nel 1998 con You Were A Diamond, al quale sono seguiti una mezza dozzina di album rigorosamente indipendenti fino al 2010 (c’è stato per la verità un disco anche nel 2015, Girls Come First, ma era in realtà un lavoro solista di Barzelay dato che era l’unico musicista presente). Nella decade ormai trascorsa ad Eef è capitato un po’ di tutto, dallo scioglimento della band alla dichiarazione di bancarotta con conseguente perdita della casa, passando per la separazione dalla moglie: una serie di avvenimenti che avrebbero messo a dura prova chiunque, ma Barzelay ha ricominciato passo dopo passo a rimettere insieme i cocci della sua vita con l’aiuto della meditazione spirituale, fino a riformare il suo vecchio gruppo, che ora è un trio con le new entries Bill Reynolds al basso e Mike Marsh alla batteria.

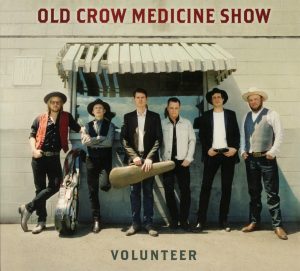

Forever Just Beyond è quindi da considerarsi il disco della rinascita artistica per Barzelay, il quale per l’occasione ha fatto le cose in grande facendosi produrre da Scott Avett degli Avett Brothers, che si è anche occupato di diverse parti strumentali e pubblicato l’album per l’etichetta di famiglia, la Ramseur Records, e ha messo a disposizione del nostro un paio di sessionmen di prestigio come Dana Nielsen al sassofono (il quale è però più famoso come tecnico del suono, avendo lavorato tra gli altri con Neil Young, Santana, gli stessi Avett Brothers, Bob Dylan – in Tempest – ed Adele nel multimilionario 21) e soprattutto Ketch Secor degli Old Crow Medicine Show al violino. C’erano quindi tutti gli ingredienti per un ritorno coi fiocchi, ma purtroppo a Forever Just Beyond manca forse la cosa più importante: le canzoni. Barzelay è in possesso di uno stile decisamente intimista, a volte direi quasi sonnolento, ed usa una strumentazione piuttosto scarna a supporto della sua voce che già di per sé non è fulminante: la cosa potrebbe anche funzionare se però ci fossero appunto dei brani di qualità a sostenere il tutto, ma qui purtroppo dopo un po’ le canzoni finiscono con l’assomigliarsi tutte, ed Eef secondo me non è in possesso del carisma e del mestiere necessari per sopperire a tali mancanze (ed Avett non può fare più di tanto).

Non è un brutto disco Forever Just Beyond, ma nemmeno un lavoro che mi sentirei di consigliare, e forse dimostra che Eef non era ancora pronto a tornare in auge. Roger Ebert fa iniziare l’album in tono intimo, con una ballata eterea guidata dal piano e dalla voce calma del leader, una melodia discorsiva ed un background tra folk e rock, che ricorda alla lontana lo stile dei Fleet Foxes. Una bella chitarra elettrica introduce Don’t Bring No Ladder, il pezzo più solare del CD, dal ritmo accentuato pur se in modo soffuso ed un motivo diretto e orecchiabile: Barzelay canta come se si fosse appena svegliato, ma quello è il suo modo di porsi e non inficia la canzone che è abbastanza riuscita. La title track torna alle atmosfere del primo brano, strumentazione sparsa, voce sospesa ed un tappeto di chitarre a sopperire all’assenza della batteria: un pezzo non facile ed un po’ troppo monotono per i miei gusti, meglio The Stuff Of Us che nonostante mantenga un’aura malinconica ha un sapore folk che la rende più approcciabile pur non avendo una melodia memorabile.

Sorry Charlie è un brano cadenzato che è anche quello che somiglia di più ad una country song, anche se la voce lamentosa di Eef comincia a darmi sui nervi, Easy è ancora sonnolenta ed il motivo non certo canticchiabile al primo ascolto non l’aiuta, così come Emily che dura quattro minuti ma sembrano otto. Il problema, oltre al suono decisamente monocorde, è il songwriting che fa fatica ad uscire, con i vari brani che si somigliano tutti: mi sarei aspettato di più da Avett, ma neanche lui può fare miracoli col materiale a disposizione (persino il violino di Secor è utilizzato col contagocce ed in maniera troppo languida, ben lontano dalle trascinanti scorribande degli OCMS). Tra i restanti pezzi segnalo solo l’acustica The Ballad Of Eef Barzelay, che ha un discreto sapore tra folk e western anche se la voce del leader tende ad appiattire tutto

.I Clem Snide non sono mai stati un gruppo fondamentale, ed anche questo comeback album nonostante le buone intenzioni si rivela essere un lavoro piuttosto mediocre e noioso.

Marco Verdi

*NDB Per una volta mi permetto di dissentire da quanto scritto sopra dall’amico Marco; nel Blog c’è sempre la massima libertà di esprimere le proprie opinioni senza interferenze, ma anche di emettere pareri diversi, per cui vorrei dire che a me l’album non è dispiaciuto per nulla, certo non è un capolavoro, ma neppure così da massacrare, ed ha comunque avuto ottime recensioni in giro per il mondo, per cui valutate voi, magari anche ascoltando i video delle canzoni inserite nel Post.