Barry Gibb – Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1 – Capitol/Universal CD

I Bee Gees sono stati senza dubbio uno dei gruppi più popolari di sempre e tra i pochi, insieme a Beatles, Rolling Stones e ABBA, ad essere conosciuti anche da chi compra sì e no un disco all’anno. Personalmente sono un estimatore del loro primo periodo, diciamo dal 1966 al 1971/72, quando i tre (i fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb) erano fautori di un pop decisamente piacevole, elegante e melodicamente delizioso, prima di edulcorare in maniera eccessiva la loro proposta negli anni successivi fino a diventare nella seconda parte della decade i profeti assoluti della discomusic vendendo dischi a palate, per poi gestire la parte finale di carriera con una serie di album di pop commerciale abbastanza prescindibili. Barry è oggi rimasto l’ultimo dei fratelli ancora in vita dopo la scomparsa di Maurice nel 2003 e di Robin nel 2012 (mentre Andy, il quarto fratello che però non aveva mai fatto parte del gruppo, è morto appena trentenne nel 1988), ed invece di godersi una dorata pensione ha deciso di rifarsi vivo un po’ a sorpresa con un nuovo album.

Anche se non si direbbe, Barry è sempre stato un appassionato di country e bluegrass, ed è proprio con un disco di country che ha deciso di tornare: tutto è avvenuto quando suo figlio Stephen, anch’egli musicista, gli ha fatto ascoltare una canzone di Chris Stapleton, brano che a Gibb Sr. è piaciuto così tanto da voler contattare subito il produttore Dave Cobb. I due hanno avuto l’idea di recarsi presso i mitici RCA Studios di Nashville ad incidere vecchie canzoni del songbook dei Bee Gees con nuovi arrangiamenti di stampo country-Americana e soprattutto con l’aiuto di numerosi musicisti di gran nome che hanno accettato di buon grado di duettare con Barry. Il risultato è Greenfields: The Gibb Brothers Songbook, Vol 1, dodici rivisitazioni di canzoni decisamente famose, alcune meno note ed anche un brano inedito, ad opera di un Barry in buona forma ed ancora titolare di una bella voce e di una serie di partner di indubbio livello (ma Stapleton non c’è, anche se quel Vol. 1 nel titolo lascia presagire un seguito), il tutto con l’ormai affidabilissima regia di Cobb, che ha cercato di togliere ai classici del nostro quella patina di pop radiofonico donando loro un sapore più americano, riuscendoci però solo in parte dal momento che, probabilmente, Gibb non se l’è sentita di abbandonare del tutto certe dinamiche musicali tipiche sue.

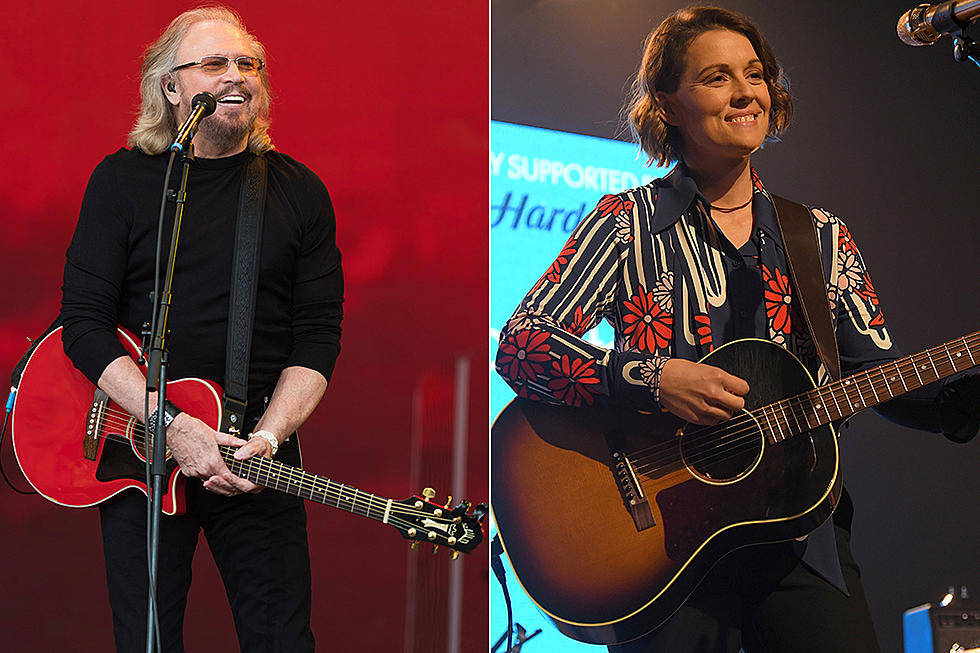

Greenfields è comunque un album molto piacevole e ben fatto in cui il tasso zuccherino si alza notevolmente solo in due o tre brani, dimostrando che spesso il problema coi Bee Gees non erano le canzoni ma la loro veste sonora (va però detto che il periodo “disco” qui si limita ad un paio di ballate, e la maggior parte dei pezzi proviene dai primi anni della band). Il CD inizia bene con la classica I’ve Gotta Get A Message To You in una versione decisamente bella, fluida e suonata alla grande, dove perfino uno come Keith Urban riesce a non fare danni ricordandosi di avere comunque una buona voce https://www.youtube.com/watch?v=1mocrPhJBSM . Words Of A Fool è un inedito degli anni ottanta, uno slow profondo ed intenso dalla melodia splendida e con un organo a dare un sapore quasi southern soul, con l’aggiunta della voce e chitarra di Jason Isbell ad alzare ulteriormente il livello https://www.youtube.com/watch?v=OiBXS7q4qqY ; Run To Me è una delle ballate più belle dei Bee Gees, e qui viene nobilitata dalla bellissima voce di Brandi Carlile (sempre più brava ogni anno che passa), mentre l’arrangiamento è pop ma di gran classe. Too Much Heaven viceversa non mi ha mai fatto impazzire, troppo sofisticata per i miei gusti https://www.youtube.com/watch?v=PMOtZNeXUyU , e questo duetto tra Barry ed Alison Krauss non mi fa cambiare idea nonostante la voce splendida della cantante-violinista, ed inoltre gli archi sono piuttosto pesanti.

Meglio la poco nota Lonely Days, in cui Gibb è doppiato dalle voci dei Little Big Town, uno slow pianistico che nel ritornello aumenta di ritmo ed è potenziato da una vigorosa sezione fiati; la famosa Words vede il nostro accompagnato da Dolly Parton per una rilettura di buona intensità ed un arrangiamento elegante tra country e pop https://www.youtube.com/watch?v=GnJqrLALsOc , mentre nella funkeggiante Jive Talkin’ Barry è raggiunto dalla strana coppia formata da Miranda Lambert e Jay Buchanan (cantante del gruppo hard rock Rival Sons, amici e protetti di Cobb), ma il trio funziona abbastanza bene. How Deep Is Your Love la conoscono anche i sassi: versione riuscita e piacevole, con il ritorno dei Little Big Town alle armonie vocali ed il cameo alla chitarra acustica del grande Tommy Emmanuel; Sheryl Crow non manca mai in dischi di questo tipo, ma è brava e fa di tutto per migliorare How Can You Mend A Broken Heart che non è un grande brano ed il suono è fin troppo raffinato. Per contro To Love Somebody è un capolavoro, forse la miglior canzone dei Bee Gees (ricordo una splendida rilettura dei Flying Burrito Brothers), e rimane bellissima comunque la si faccia (per la cronaca qui Barry è ancora con Buchanan) https://www.youtube.com/watch?v=b_kEQ9r-zuw . Finale con due rarità: Rest Your Love On Me (era un lato B dei fratelli Gibb), una discreta ballata nella quale ritroviamo la rediviva Olivia Newton-John, e Butterfly che è la prima canzone in assoluto scritta da Barry, Robin e Maurice ed è riproposta in una bellissima versione elettroacustica cantata a tre voci con Gillian Welch e David Rawlings: se tutto Greenfields fosse stato a questo livello avrebbe meritato le fatidiche quattro stellette https://www.youtube.com/watch?v=I12Ng0fz2ak . Invece dobbiamo “accontentarci” di un comunque piacevole compromesso tra il suono roots di Cobb e l’anima easy listening di Gibb, che in ogni caso è la cosa migliore messa su disco dall’ex Bee Gees dai primi anni settanta in poi.

Marco Verdi