Kris Kristofferson & Lou Reed – The Bottom Line Archive: In Their Own Words With Vin Scelsa – BFD/RED 2CD

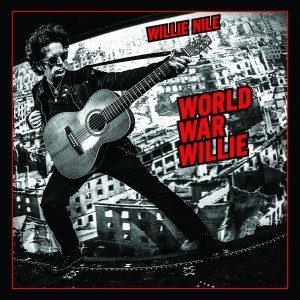

Non è mai fuori luogo parlare di Kris Kristofferson, uno dei maggiori cantautori di sempre, e quindi vorrei farlo approfittando di due uscite recenti che lo riguardano: oggi è la volta di un doppio dal vivo molto particolare, mentre in un post separato tratterò del bellissimo concerto-tributo a lui dedicato tenutosi lo scorso anno a Nashville. Come probabilmente saprete, il Bottom Line è stato uno dei più leggendari teatri da concerto degli Stati Uniti: aperto nel 1974 nel cuore del Greenwich Village a New York e (purtroppo) chiuso trent’anni dopo, ha visto suonare al suo interno la crema della musica mondiale; da qualche anno è iniziata la pubblicazione di concerti presi dagli archivi della storica location, con album che hanno riguardato, tra gli altri, Willie Nile, Jack Bruce, Pete Seeger con Roger McGuinn, Ralph Stanley e Doc Watson. L’ultima uscita è un doppio CD molto interessante, che riguarda una serata che vede protagonisti due maestri assoluti come, appunto, Kris Kristofferson ed il grande Lou Reed, registrata nel Febbraio del 1994. Lo show fa parte della serie di spettacoli che occasionalmente si tenevano al Bottom Line ed intitolati In Their Own Words, durante i quali gli ospiti suonavano alcuni dei loro classici e rispondevano alle domande di Vin Scelsa, famosissimo conduttore radiofonico americano.

E questo episodio che riguarda Kris & Lou è, come ho già detto, decisamente interessante: i due ospiti sono in ottima forma, ed accettano di buon grado di rispondere alle domande di Scelsa, spesso anche con pungente ironia (cosa che non manca di divertire il pubblico) ma comunque con grande disponibilità, cosa normale per Kristofferson ma niente affatto scontata per Reed, che è sempre stato un vero tormento per giornalisti ed intervistatori in genere (ed anche in quella serata ogni tanto risponde in maniera laconica e di tanto in tanto tira fuori le unghie, come quando alla domanda “Qual è il tuo incubo peggiore?” replica “Dover rispondere a domande come questa”). Le domande di Scelsa vertono su argomenti di vario tipo (a seconda del destinatario: il songwriting, i Velvet Underground e Warhol, il mondo di Nashville negli anni sessanta, l’infanzia, New York, ecc.) ed i dialoghi sono piacevoli e mai pesanti all’ascolto. Ma la parte del leone la fa naturalmente la musica: entrambi gli artisti erano di casa al Bottom Line, in quanto Kris ci ha suonato in tutto 42 volte in carriera e Lou 54 (registrandoci anche il famoso live Take No Prisoners), e nella serata alternano performance di classici e qualche brano minore in versione stripped-down, con Kristofferson alla chitarra acustica e Reed all’elettrica (non ci sono duetti, ma tutti e due suonano anche nelle canzoni dell’altro) e con la partecipazione straordinaria alle armonie vocali di Victoria Williams, con la sua tipica voce un po’ da cartone animato, e la più sofisticata Suzanne Vega.

Lou Reed alterna brani famosi a qualche chicca (e stranamente non suona nulla da Magic And Loss, il suo ultimo album all’epoca), iniziando da Betrayed, una bellissima canzone tratta da Legendary Hearts (disco dal quale viene eseguita anche l’intensa title track), suonata e cantata in maniera toccante. Poi ci sono due pezzi dallo splendido New York, la coinvolgente Romeo Had Juliet e la potente Strawman (Scelsa aveva richiesto Dirty Boulevard, ma Lou preferisce assecondare il desiderio di Kristofferson), la rara Why Can’t I Be Good, tratta dalla colonna sonora di Faraway, So Close di Wim Wenders (una tipica rock ballad delle sue) e la superclassica Sweet Jane, durante la quale Kris tenta di infilare un assolo di armonica ma Lou lo stoppa subito al grido di “No harmonica, Kris!”, suscitando le risate del pubblico ed anche dello stesso cantautore texano. Ed ecco proprio Kristofferson, che non manca di suonare quelli che sono forse i suoi tre evergreen assoluti, Sunday Morning Coming Down (in medley con la splendida The Pilgrim), Help Me Make It Through The Night e la strepitosa Me And Bobby McGee; ci sono però anche classici minori ma di altissimo profilo come Shipwrecked, Sam’s Song (dedicata a Sam Peckinpah), To Beat The Devil e Burden Of Freedom. Nel finale, Scelsa chiede ai due di eseguire una cover a testa di un brano che amano: Kris sceglie Bird On A Wire di Leonard Cohen (la cui prima frase dice di volere come epitaffio sulla sua tomba) e Reed stupisce tutti con una stupenda versione “alla Lou” di Tracks Of My Tears di Smokey Robinson. Un (doppio) dischetto forse non indispensabile, ma di sicuro estremamente scorrevole e piacevole.

Marco Verdi

*NDB Video o video/audio del concerto tenuto insieme non ce ne sono, per cui ho inserito due concerti del 1994: Lou Reed in solitaria per il 1° maggio a Roma e Kris Kristofferson al Farm Aid. Il CD doppio ve lo comprate!