NEWPORT, RI – JULY 1968: Blues musician Taj Mahal (Henry Saint Clair Fredericks) poses for a portrait in July, 1968 at the Newport Folk Festival in Newport, Rhode Island. (Photo by David Gahr/Getty Images)

Henry Saint Claire Fredericks Jr in arte Taj Mahal, è veramente uno dei tesori assoluti (come il monumento da cui prende il nome) del Blues e delle sue derivazioni: contemporaneamente filologo ed innovatore, cantante appassionato alla Otis Redding e polistrumentista in grado di spaziare soprattutto tra chitarra, piano, banjo, e armonica, ma ne suona molti altri, con uno stile che incorpora, oltre alle classiche 12 battute, anche soul, R&B, rock, reggae, gospel, jazz, country, world music, con una predilezione per quella caraibica, voi le pensate e lui le suona, spesso fuse insieme in un tutt’uno magmatico che ne fa un musicista quasi unico. Con una discografia formidabile che cercherò di sviscerare in questo articolo/monografia sulla sua opera omnia.

Nativo di Harlem, Manhattan, New York City, New York, per citare le esatte coordinate del luogo di partenza, Taj Mahal è poi cresciuto a Springfield, Massachusetts (non quella dei Simpsons, che è in Ohio o in Oregon, a seconda di come si sveglia il suo creatore), con babbo afro-caraibico, arrangiatore jazz e mamma componente di un coro gospel locale, quindi la musica certo non mancava in famiglia, subito in grado di distinguere tra la musica popolare e quella più raffinata che girava in casa, dove il jazz imperava, tanto che pare che Ella Fitzgerald avesse definito il padre “The Genius”. Padre che purtroppo morì ad inizio anni ‘50, quando Henry Jr., nato nel 1942 in piena guerra, aveva solo 11 anni: in un incidente sul posto di lavoro, perché la pagnotta, salvo rare eccezioni, non si guadagnava solo con la musica, ma attraverso altre professioni, nel caso di babbo Fredericks Sr,, una impresa di costruzioni. Dopo poco la mamma di Taj Mahal si risposò con un altro uomo, che possedeva una chitarra, e tramite un vicino di casa, che era il nipote di Arthur “Big Boy” Crudup (spesso la realtà supera la fantasia), ottenne le prime lezioni con lo strumento, e per il momento sfogava i suoi istinti vocali in un gruppo doo-wop alle scuole superiori, combattuto con l’altra sua grande passione che era quella di farsi una fattoria, tanto che molti anni dopo ha partecipato ad alcune edizioni del Farm Aid.

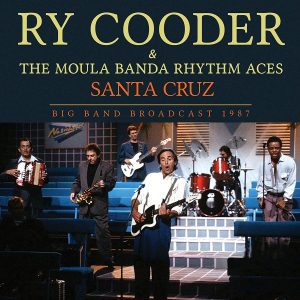

Quando arriva alla Università del Massachusetts ha già scelto il suo nome d’arte, ispirato dal Mahatma Gandhi e dalle culture orientali. Nel 1964 arriva a Santa Monica in California e l’anno successivo forma i Rising Sons con un giovanissimo (17 anni) Ry Cooder alla chitarra, Jesse Lee Kincaid anche lui alla chitarra, Gary Marker al basso e il futuro Spirit Ed Cassidy alla batteria, anche se dal 1965 arriva e quindi suona nel disco Kevin Kelley. A questo punto direi di iniziare a “sfogliare” l’imponente discografia del nostro amico, che mi sono (ri)ascoltata con grande piacere per scrivere l’articolo, ricca di album e di innumerevoli collaborazioni.

Rising Sons Featuring Taj Mahal and Ry Cooder – 1992 Columbia Legacy ****All’epoca, pur avendo la band registrato materiale sufficiente per pubblicare un intero album, venne pubblicato, nel 1966, solo un singolo con 2 brani Candy Man b/w “The Devil’s Got My Woman che rimase allora assolutamente sconosciuto, anche se molti critici e giornalisti, nonché frequentatori della scena musicale, dicono che per certi versi anticipò molto delle scelte musicali di gruppi di quegli anni, dai Byrds ai Moby Grape, passando per Buffalo Springfield, Grateful Dead e Allman Brothers. Tutte cose che scoprimmo solo in seguito quando venne pubblicato il CD negli anni ‘90, con ben 22 tracce: prodotto da Terry Melcher il disco ha un suono splendido ed anticipatore, per quanto “ruspante”, sentito ancora oggi, pochi brani originali, quattro, scritti da Kincaid, una sfilza di classici del blues, e due brani d’autore, come un oscuro Dylan Walkin’ Down The Line e una splendida Take A Giant Step, scritta da Goffin/King, che poi diverrà una delle signature songs di Taj Mahal.

Ma tutto il disco è eccellente: da una vorticosa Statesboro Blues cantata con voce roca e stentorea da Taj a If The River Was Whiskey con Ry che comincia ad andare di slide, passando per l’ondeggiante Candy Man cantata coralmente, l’intima 2:10 Train arrangiata da Cooder con Mahal all’armonica, la vibrante Let The Good Times Roll, una 44 Blues che anticipa di anni i Little Feat, la dylaniana 11th Street Ovrecrossing, una corale raffinata Corrina, Corrina e così via. A questo punto il nostro, forte del suo contratto con la Columbia, inizia a pubblicare una serie formidabile di dischi solisti.

Il Periodo Migliore, The Columbia Years 1968-1976

I primi due/tre dischi poi sono dei (quasi) capolavori , non gli ho dato 5 stellette solo per decenza, visto che ultimamente si sparano a destra e a manca anche per dischi che non le meritano, mi sono limitato “solo” a 4 ½ per ciascuno.

Taj Mahal – 1968 Columbia ****1/2 Il disco omonimo, registrato nel 1967 e pubblicato l’anno successivo, è veramente formidabile, un disco di blues (rock) poderoso, che anticipa il suono degli Allman, con la doppia chitarra di Ry Cooder, però relegato spesso alla ritmica e al mandolino, e da quella ugualmente “letale” di Jesse Ed Davis, James Thomas e Gary Gilmore si alternano al basso, Sanford Konikoff e Chuck Blackwell alla batteria, mentre all’occorrenza Taj Mahal si ingegna con profitto anche a slide ed armonica, oltre a cantare come un uomo posseduto dalle 12 battute. Produce David Rubinson, il socio di Bill Graham, che poi lavorerà con Santana, Moby Grape, Elvin Bishop, Chambers Brothers.

Otto brani per 33 minuti circa, però non un secondo sprecato: Leaving Trunk di Sleepy John Estes apre l’album alla grande, con Taj subito infervorato e impegnato anche all’armonica, Statesboro Blues è ancora più potente di quella dei Rising Sons e anticipa la versione degli Allman, con il Nativo Americano Jesse Ed Davis alla slide, che poi nella successiva Checking Up On My Baby non ha nulla da invidiare al Mike Bloomfield della Butterfield Blues Band, con Taj Mahal ottimo di nuovo all’armonica e come cantante all’epoca aveva pochi uguali. Notevoli anche Everybody’s Got To Change Sometime di nuovo di Estes e il brano originale di Mahal Ez Rider che ha anche forti connotazioni R&B, grazie al groove del basso di Thomas, mentre Davis è sempre fantastico alla chitarra.

Trascinante la versione di Dust My Brown, dove Jess Ed oltre che ad una ficcante slide è impegnato anche al piano, con Taj che risponde colpo su colpo alla voce e all’armonica, prima di andare a pescare una terza cover del mai troppo lodato Sleepy John Estes con la gagliarda Diving Duck Blues e chiudere con una sublime versione del traditional The Celebrated Walkin’ Blues dove Ryland Cooder al mandolino e Taj Mahal alla slide e all’armonica, in quasi nove minuti distillano pura magia sonora, con una interpretazione vocale sempre magistrale. Lo stesso anno esce il nuovo album: Cooder non c’è più, al piano si aggiunge Al Kooper, Rubinson è sempre il produttore, mentre Davis cura anche gli arrangiamenti dei fiati per un disco che in un paio di brani aggiunge anche forti elementi soul.

A mio parere personale è addirittura superiore o almeno pari al precedente, con una versione colossale di You Don’t Miss Your Water la ballata di William Bell dove il nostro rivaleggia con Otis Redding in quanto a feeling e pathos, musica dell’anima meravigliosa.

Comunque tutto

The Natch’l Blues – 1968 Columbia ****1/2 è di nuovo un disco superbo, imperdibile come il precedente. Almeno questi due sarebbero da avere a tutti i costi. Sette canzoni scritte dal nostro amico, di cui un paio di tradizionali riarrangiati, e due brani soul: oltre alla ricordata You Don’t Miss Your Water, c’è anche una cover della scatenata A Lot Of Love di Homer Banks, altro pezzo che rivaleggia con i migliori di Otis Redding, una sferzata di pura energia.

Il resto è di nuovo Blues elettrico di superba fattura: Good Morning Miss Brown con Mahal alla National steel bodied guitar e Kooper al piano, 12 battute scandite alla perfezione, Corinna arrangiata insieme a Davis è una ballata blues squisita cantata sempre con quella voce unica e preziosa, mentre I Ain’t Gonna Let Nobody Steal My Jellyroll è un blues elettroacustico di eccellente fattura, seguito da Going Up To The Country, Paint My Mailbox Blue, intenso lentone elettrico con con ottimo assolo di Jesse Ed Davis.

Done Changed My Way Of Living è un lungo e vibrante Chicago Blues di nuovo eseguito in modo superlativo, e cantato anche meglio, con Mahal che si lancia anche in uno scat con la chitarra di Davis; She Caught The Katy And Left Me A Mule To Ride è uno dei brani più celebri scritti da Taj, lieve e deliziosa, con una andatura ondeggiante e maliziosa, costruita sull’armonica, mentre The Cuckoo è un intenso blues a doppia chitarra, con il basso di Gary Gilmore e la batteria di Earl Palmer, che sono la nuova sezione ritmica, in bella evidenza e con finale in crescendo. Detto dei due pezzi soul, nella edizione in CD del 2000 ci sono due bonus notevoli, come New Stranger Love, uno slow lancinante con eccellente lavoro della solista di Davis e ennesima grande interpretazione vocale, e la scattante Things Are Gonna Work Out Fine, uno scintillante strumentale con grande interplay tra armonica e chitarra. Nel 1968, il suo anno d’oro, partecipa anche al Rock And Roll Circus degli Stones,

mentre l’anno successivo esce un altro dei suoi capolavori di inizio carriera, ovvero

Giant Step/De Ole Folks at Home – 2 LP Columbia 1969 ****1/2, un doppio, anche se poi in CD sarà singolo, visto che dura 70 minuti scarsi, ma nella versione Legacy del Box è in due CD, con un disco elettrico Giant Step, sempre prodotto da Rubinson, e l’altro acustico in solitaria, De Hole Folks At Home.

Nel primo disco nuovamente il classico quartetto (senza Al Kooper) e con Chris Blackwell che torna alla batteria, dove la percentuale si rovescia, tre brani di Taj e sei cover, tra cui alcune fantastiche: dopo la deliziosa fischiettata di Ain’t Gwine Whistle Dixie Anymo’ troviamo la splendida Take A Giant Step una ballata scritta da Carole King entrata nel repertorio di TM e da sempre a lui legata, con un lavoro squisito di Jesse Ed Davis. Good Morning, School Girl è l’antesignana di quella che diventerà Good Morning, Little Schoolgirl di Sonny Boy Williamson, come si sa nel blues si prende e si dà, per l’occasione il nostro sfodera un approccio più suadente, mentre You’re Gonna Need Somebody On You Own di Blind Willie Johnson è potente e scattante, con la versione di Six Days On The Road che dimostra che Mahal e soci sapevano trattare alla grande anche gli inni del country, sempre mantenendo quel tocco soul alla Redding, una sorta di antenato del country got soul.

Bacon Fat attribuita a Robertson/Hudson è in effetti un brano del vecchio repertorio con gli Hawks pre-Band, ma era nota per l’interpretazione di André Williams, un blues and soul in souplesse con TM sempre sublime. E anche le due canzoni scritte da Taj sono bellissime: Give Your Woman What She Wants, un blues sanguigno dove sfodera di nuovo il suo timbro alla Otis e Farther Down On The Road una ballad mid-tempo che è puro Americana sound, prima che venisse inventato e rimarrà uno dei suoi cavalli di battaglia.

Devo dire che riascoltandolo ho aggiunto mezza stelletta al disco, veramente magnifico, e in più nel secondo disco De Ole Folks At Home TM tocca le corde del blues più puro e non adulterato, quello a cappella vissuto di Linin’ Track di Leadbelly, il Country Blues #1 (il titolo dice tutto), dove accarezza la sua national con bottleneck in questo superbo strumentale, l’arcana Wild Oax Moan, Light Rain Blues, per voce e blues, Candy Man del Rev. Gary Davis con la stessa formula sonora, una solenne Stagger Lee, un divertente strumentale solo per armonica Cajun Tune, dovrei citarle tutte: facciamo così, ve lo comprate e andate ad ascoltarlo.

Dopo una pausa di due anni torna con

Happy Just To Be Like I Am 1971 Columbia **** Dopo tre capolavori non è che il nostro amico potesse continuare a sfornare dischi di quel livello per sempre, quindi si assesta su degli album “solo” molto belli. Ancora due prodotti da Rubinson, questo e il successivo Live, con Jesse Edwin Davis, solo in due brani in Happy…,

il traditional Oh Susanna con un flautino (detto fife) suonato dallo stesso Mahal, in un pezzo comunque ancora vibrante e groovy come nei tre dischi passati, con fiati a go-go, e ottima anche la blues-rock song trascinante che è Chevrolet.

Stealin’ potrebbe tranquillamente passare per un pezzo della Band (vista la presenza del loro produttore John Simon al piano) o dei Little Feat, con TM che rende funky anche il mandolino/banjo con il suo stile inimitabile. Eighteen Hammers è un blues solo con chitarra acustica e “campanacci”, geniale come al solito, la title track con basso tuba e fiati a pompare di brutto è un altro errebì esultante di quelli tosti suoi, che non fanno rimpiangere Redding,

Stealin’, c’è da dire, blues “funkato” con uso di mandolino solista, ancora Simon al piano e fiati a profusione anticipa lo stile del vecchio pard Ry Cooder, poi impiegato a fine anni ‘70. Anche Tomorrow May Not Be Your Day va euforicamente a tutta tuba e fife, e ci indica quale avrebbe potuto essere la futura svolta sonora di Otis se non ci avesse lasciato così prematuramente. West Indian Revelation con steel drums e le congas di Rocky Dijon, giro Stones, aggiunte, vira verso ritmi caraibici sempre visti attraverso la squisita sensibilità musicale del nostro, che canta sempre in modo orgoglioso delle sue radici, per poi rispolverare la sua National con bottleneck nel suggestivo e quasi misticheggiante strumentale Black Spirit Boogie. Lo stesso anno esce anche un disco dal vivo.

The Real Thing – 1971 Columbia **** Live alla Carnegie Hall, si parte con Fishin’ Blues, solo Taj in solitaria, ma poi entra una band di dimensioni rispettabili, dieci uomini sul palco, con fiati a profusione che possono riproporre il suo repertorio in modo rigoglioso e superbo (anche con qualche chicca):

Ain’t Gwine Whistle Dixie Anymo’ che era una fischiettata di due minuti scarsi su Giant Step, diventa uno straordinario e complessi brano di nove minuti, dove tutti i musicisti si prendono i loro spazi, dalla sezione fiati, tutti anche alla tuba, a John Hall alla chitarra e John Simon al piano, con il nostro che imperversa da quel fantastico performer che era, segue il funky-blues Sweet Mama Janisse, le 12 battute classiche di Going Up To The Country, Paint My Mailbox Blue, e il pubblico approva ripetutamente. Nel finale arriva un dittico fantasmagorico con la sequenza John Ain’t It Hard, un blues dove TM ipnotizza i presenti ed una esuberante She Caught The Katy And Left Me A Mule To Ride, per chiudere con la tellurica e programmatica You Ain’t No Street Walker Mama,Honey But I Do Love the Way You Strut Your Stuff, che non dura neppure 19 minuti, e che sarà mai?

Fantastico, può bastare?

Recycling the Blues & Other Related Stuff – 1972 Columbia ***1/2 è mezzo in studio e mezzo dal vivo, con il nostro da solo sul palco, ma uno in grado di suonare kalimba, banjo, steel-bodied guitar, contrabbasso non è mai da solo, e coglie l’occasione per proporre canzoni inconsuete, forse a parte Corinna. Anche nella parte in studio TM è da solo, se non ci fossero le scintillanti Pointer Sisters alle armonie vocali in versioni incredibili di Sweet Home Chicago e Texas Woman Blues.

Se tutti fossero in grado di “riciclare” in questo modo avremmo risolto il problema dei rifiuti nel mondo. Il ritmo delle uscite non rallenta ed esce subito anche

Sounder – 1972 Columbia *** Prodotto da Teo Macero, quello di Miles Davis, si tratta di una colonna sonora, disco interessante ma interlocutorio, se ne può fare a meno.

Invece notevole il disco successivo

Oooh So Good And Blues – 1973 Columbia ***1/2 ancora con la formula dell’one man band, rinforzato dalle leggiadre voci delle Pointer Sisters, che gorgheggiano da par loro in due brani originali Little Red Hen e Teacup’s Jazzy Blues Tune, con il titolo esplicativo e in una rilettura eccellente di Frankie And Albert dell’amato Mississippi John Hurt. Ottime anche Dust My Brown di Elmore James e Built For Comfort di Willie Dixon, dall’album in duo con Memphis Slim.

Mo’ Roots – 1974 Columbia ***1/2 Ebbene sì, lo ammetto, e l’ho scritto varie volte, non sono un grande fan del reggae, con qualche piccola eccezione, e questo disco di TM rientra nella categoria, anche perché con la voce soave che si ritrova potrebbe cantare anche l’elenco telefonico (se esistesse ancora): comunque ottime Johnny Too Bad, la deliziosa Cajun Waltz dove si incontrano Louisiana e Giamaica, il tutto cantato in francese, con Carole Fredericks, la sorella di Taj e Claudia Lennear ad impreziosire il pezzo con le loro armonie, e anche la mossa Why Did You Have To Desert Me?, dove il nostro amico poliglotta canta anche in spagnolo.

A questo punto si ufficializza la svolta Afro-Caraibica, che non è quella che prediligo, lo ammetto, ed esce

Music Keeps Me Together – 1975 Columbia *** il tastierista Earl Lindo del giro Bob Marley, Perry, Burning Spear è preminente, oltre a scrivere la title-track, lo stile è rilassato e piacevole, con incursioni nel jazz e funky, una strana versione reggae di Brown Eyed Handsome Man di Chuck Berry, le riprese di Further Down On The Road e la raffinata West Indian Revelation nella nuova veste sonora, le tre stellette sono di stima.

Satisfied ‘N Tickled Too – 1976 Columbia *** E’ l’ultimo album ad uscire per la Columbia, anche questo, sempre a mio parere, non particolarmente memorabile. Salverei la title track, anche se Mississippi John Hurt fatto a tempo di reggae non mi fa impazzire, ma la canzone ha un suo fascino grazie all’uso della sua voce inconfondibile, anche New E-Z Rider Blues che sembra un brano di Marvin Gaye, funky il giusto e la lunga ballata soul Baby Love non sono male, anche se fin troppo leggerine, il delizioso scat di Ain’t Nobody’s Business è invece molto piacevole. Comunque si trova più funky che reggae nell’album.

Fine prima parte.

Bruno Conti